Avec son annonce de retrait de l’Accord de Paris sur le climat le 01 juin dernier, le président des Etats-Unis, deuxième émetteur de gaz à effet de serre de la planète, entend affirmer la souveraineté économique et politique des USA. L’analyse issue de l’Institut des Relations Internationales et Stratégiques (IRIS) et menée par 3 chercheurs aborde les conséquences économiques et les recompositions géopolitiques que ce retrait pourrait engendrer, soulignant ce qui constitue à leurs yeux une carence de vision stratégique à long terme du président et de l’administration Trump.

[bws_captcha]——————————————————————————————————————————————-

Les opinions exprimées dans cet article n’engagent pas le CSFRS.

Les références originales de ce texte sont: Emmanuel Hache, Angélique Palle et Clémence Bourcet, « Quelles conséquences de la sortie de l’accord de Paris pour les Etats-Unis ? Une lecture économique, commerciale et géopolitique », IRIS, Programme Climat, Energie & Sécurité, juin 2017.

Ce texte, ainsi que d’autres publications, peuvent être visionnés sur le site de l’IRIS.

——————————————————————————————————————————————

Quelles conséquences de la sortie de l’accord de Paris pour les Etats-Unis ? Une lecture économique, commerciale et géopolitique

En décembre 2015, 195 pays, dont les États-Unis présidés par Barack Obama, ont adopté le premier accord universel sur le climat. Son but est de tracer un chemin politique commun qui permette d’atteindre les objectifs de limitation du changement climatique établis par une partie de la communauté scientifique et politique, afin d’éviter au maximum des impacts irréversibles sur les sociétés humaines et les écosystèmes. Il s’agit donc pour la fin du XXIe siècle de contenir la hausse des températures nettement en dessous de 2°C (autour de 1,5°C) par rapport aux niveaux préindustriels et d’atteindre au plus vite un pic, puis une diminution des émissions de gaz à effet de serre (GES) ; avec à long terme un objectif de neutralité carbone pour la seconde moitié du XXIe siècle. Dans le cadre de cet accord, les pays développés se sont fixés comme objectif collectif de mobiliser 100 milliards de dollars par an à partir de 2020. Ces fonds répartis en prêts et dons devront permettre de financer des projets permettant aux pays en développement de s’adapter au changement climatique (face aux phénomènes de sécheresse ou d’inondation par exemple) ou de faire diminuer les émissions de GES. Le but est de faire progressivement augmenter ces fonds à partir de 2025. Les pays en développement pourront également, sur une base volontaire, devenir donateurs. L’esprit de l’accord est fondé sur une transparence des États concernant à la fois leurs émissions et leurs objectifs de financement ou de réduction des GES.

Un large débat a eu lieu dès la clôture de la COP21 sur le caractère juridiquement contraignant ou non de l’Accord de Paris. De nombreux acteurs assimilent contrainte juridique et mécanisme de sanction, sur le modèle des lois nationales. De ce point de vue, effectivement, l’Accord de Paris ne dispose pas d’un mécanisme de sanction en cas de non-respect des engagements avancés par les Etats, comme c’était par exemple le cas pour le protocole de Kyoto. On peut cependant douter du caractère pertinent d’un tel critère[1]. Premièrement, parce qu’il n’existe aucune autorité supranationale capable de faire respecter de telles sanctions : le Canada, la Russie, le Japon et l’Australie, menacés de sanctions pour non-respect du Protocole de Kyoto qu’ils avaient ratifié, en sont sortis sans aucune conséquence. Deuxièmement, parce que si l’Accord de Paris ne porte pas le nom de « traité » ou de « protocole[2] », il a bien valeur d’un traité international, soit « l’acte juridique le plus engageant pour un État en droit international[3] ». Il est entré en vigueur le 4 novembre 2016, soit relativement rapidement pour un traité de ce type, après avoir atteint en octobre le seuil de ratification de 55% des États présents à la Convention et représentant 55% des émissions de GES. Sur les 197 parties présentes à la Convention, 195 pays ont donc signé l’accord et 148 l’ont aujourd’hui ratifié, représentant autour de 85% des émissions mondiales de GES. Dans un tel contexte de quasi consensus international[4], la contrainte du traité est moins coercitive que politique et médiatique. Un État dénonçant le traité se met de facto au ban de la communauté internationale.

Le 1er juin 2017[5], le président américain Donald Trump a annoncé le retrait des États- Unis de l’Accord de Paris, en avançant pour motif principal des pertes ou des délocalisations d’emplois importantes. Cette déclaration a immédiatement suscité des réactions très fortes de la communauté américaine et internationale, principalement centrées autour de deux idées : (1) Ce retrait est irresponsable et moralement condamnable au regard de la position de leader occupée par les États-Unis sur la scène internationale et des impacts du changement climatique pour les générations futures, (2) Ce retrait est fondé sur une erreur d’appréciation des impacts du traité sur l’emploi et sur l’économie américaine.

Cet article ne traite délibérément d’aucune de ces deux questions, déjà largement évoquées dans la presse. Il s’interroge cependant sur les impacts économiques à moyen et long terme de ce retrait pour les États-Unis, ainsi que sur les possibles recompositions géopolitiques qu’il implique à l’échelle internationale.

Quels impacts économiques ? Make America great again, really ?

- Perte de compétitivité, d’image et de leadership dans la dynamique d’innovation internationale :

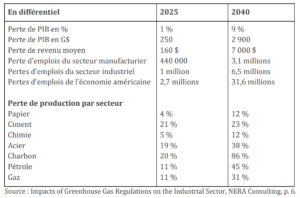

En 2016, la croissance de l’économie américaine s’est établie à environ 1,6%, soit un net ralentissement par rapport aux performances enregistrées en 2015 (2,6%) et loin des objectifs affichés par Donald Trump lors de la campagne électorale (4% de croissance sur la période 2017-2020). Toutefois, l’économie américaine a conservé une dynamique de création d’emplois qui a porté son taux de chômage à un niveau extrêmement bas, d’environ 4%, soit un niveau proche du plein emploi. Le secteur des énergies renouvelables, qui représente 6% de l’énergie primaire[6] consommée aux États-Unis en 2015, est resté très dynamique avec une nette progression du nombre d’emplois dans le secteur. En effet, selon l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), les emplois liés aux énergies renouvelables ont augmenté de près de 6%. Plus précisément, les secteurs du solaire et de l’éolien ont tous deux enregistré une augmentation de leur main-d’œuvre salariée de plus de 20%, soit un taux 10 fois plus élevé que celui observé sur le marché de l’emploi américain. Cette tendance est confirmée par le dernier rapport du Département américain de l’Energie (DOE). En effet, le secteur de l’énergie et de l’efficacité énergétique compte près de 6,4 millions de salariés dans le pays (un peu moins de 4% de la population active). Parmi les emplois liés à la production d’électricité et d’énergies, un peu moins de 60% correspondent aux énergies fossiles et les 40% restant aux énergies bas-carbone (énergies renouvelables, nucléaire et gaz naturel à faibles émissions). Plus précisément, 373 000 américains travaillent dans le secteur du solaire et 102 000 dans celui de l’éolien (Figure 1). En 2016, ces emplois ont augmenté respectivement de 25% et 32%. Par ailleurs, le secteur des véhicules à combustibles alternatifs regroupe près de 259 000 employés dans le pays.

Figure 1 : Emplois dans le secteur de l’énergie aux États-Unis en 2016*

En plus des opportunités économiques liées au déploiement des énergies renouvelables, un certain nombre de facteurs poussent les entreprises américaines à s’engager en faveur de l’environnement. En effet, il existe une corrélation positive entre le niveau de vie et les considérations environnementales. Ainsi, selon le Pew Research Center[7], un peu moins de la moitié des Américains attribuent le réchauffement climatique aux activités humaines. Plus précisément, 36% de la population du pays serait particulièrement concernée par le changement climatique. Cela signifie donc qu’une partie au moins des consommateurs américains est sensible au respect de l’environnement. Des opportunités commerciales existent ainsi pour les entreprises qui peuvent adapter leurs produits et services, ou encore en créer de nouveaux, afin de répondre à cette exigence des consommateurs. Par ailleurs, cette tendance s’observe également au sein de la population active et plus particulièrement auprès des jeunes. Une prise en compte plus globale des conséquences de son activité sur l’environnement peut permettre à une entreprise d’attirer et de garder une main-d’œuvre concernée par cette problématique.

Un certain nombre d’investisseurs américains s’engagent en faveur de l’environnement, c’est le cas de BlackRock, premier propriétaire d’actifs au monde, qui a ainsi décidé en mars 2017 de demander aux entreprises de fournir une évaluation de l’impact du changement climatique sur leur activité. Le 31 mai 2017, l’Assemblée générale d’Exxon Mobil a ainsi été marquée par le vote d’une résolution réclamant davantage de transparence de la part de la compagnie pétrolière sur les risques pour son activité des conséquences du changement climatique et des politiques énergétiques et environnementales des États[8]. Les principaux fonds de pensions américains (BlackRock, CallPERS, etc.) réclament ainsi désormais, à l’image des actionnaires des institutions financières, la mise en place de stress tests, adaptés aux conséquences climatiques et d’indicateurs de diversification énergétique des compagnies énergétiques pour éviter notamment d’avoir à gérer de trop nombreux actifs qui dévaloriseraient la valeur de la compagnie à moyen terme (problématique des actifs échoués (stranded assets)). Si les compagnies pétrolières américaines ne sont pas encore parties prenantes de l’Oil and Gas Climate Initiative[9], qui rassemble 10 compagnies pétrolières nationales et internationales, ces dernières sont cependant incitées par leurs actionnaires à faire prendre en compte la problématique du changement climatique dans leur modèle économique.

Enfin, dès novembre 2016, plus de 350 entreprises et investisseurs avaient réaffirmé leur engagement en faveur de la lutte contre le changement climatique et demandé au nouveau président des États-Unis de ne pas quitter l’Accord de Paris. Ils avaient affirmé dans une lettre la nécessité d’avancer vers une dynamique d’économie bas-carbone, créatrice d’emplois et favorable à la compétitivité. Si à court terme, les effets de la sortie de l’Accord de Paris par les États-Unis devraient être limités et difficilement mesurables, il est donc nécessaire d’envisager ses effets à moyen et long-terme sur l’économie et les entreprises américaines.

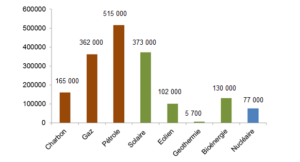

Lors de son allocution justifiant la sortie des États-Unis de l’Accord de Paris, le président américain a mis en exergue le fait qu’environ 6,5 millions d’emplois pourraient être supprimés dans le seul secteur industriel et que l’économie américaine pourrait perdre environ 3 000 milliards de dollars de produit intérieur brut (PIB) en 2040 (soit une fois et demi le PIB français mesuré en 2016 à titre indicatif), comparé à un scénario sans contraintes sur les émissions de GES (Tableau 1). Les arguments d’une perte de compétitivité de l’économie et des entreprises américaines[10] sont les plus souvent mis en avant par l’administration Trump. Ainsi, le rapport[11] dont sont tirées les estimations du discours du président explique que le seul secteur du charbon pourrait perdre environ 86% de sa main-d’œuvre, celui du pétrole 45% et celui du gaz 31%.

Tableau 1 : Estimations du rapport servant de justification à la sortie de l’Accord de Paris par l’administration américaine

Toutefois, à travers la dynamique d’emplois ou d’investissements actuels – plus de deux fois plus d’investissements ont été réalisés dans les énergies renouvelables que dans les énergies fossiles-, on observe que la lutte contre le changement climatique est pourvoyeuse de croissance aux États-Unis. La décision de Trump apparaît ainsi comme un non-sens économique et le retrait de l’Accord laisse imaginer un certain nombre de conséquences à moyen et long-terme.

En matière de financement de la recherche et développement (R&D) des énergies bas- carbone et des technologies vertes, des coupes drastiques des financements fédéraux américains semblent à prévoir. Une telle diminution aura, en outre, un impact sur la capacité d’innovation des entreprises américaines en lien avec la transition énergétique et sur la compétitivité du pays face à des géants des technologies renouvelables, tels que la Chine. Mais cette réduction des investissements dans les technologies bas-carbone pourrait également engendrer une perte de compétitivité globale pour l’économie américaine. Les États-Unis risquent de perdre leur leadership en matière d’innovation. Au-delà de la perte d’image d’un pays innovant, la décision de Donald Trump fait peser une véritable menace sur le soft power américain dans les nouvelles technologies, dans leur développement de masse, dans l’attractivité des chercheurs et dans les processus de standardisation des innovations.

Pour la première fois de leur histoire, les États-Unis risquent ainsi de ne pas être à l’origine de la prochaine révolution industrielle. Certes, on peut imaginer qu’un certain nombre d’entreprises vont prendre le relais dans le financement de certaines activités de recherche afin de compenser la perte du financement de l’État. Toutefois, le retrait des États-Unis aura pour conséquence une incapacité pour l’État à impulser sa politique en matière fiscale, d’infrastructures et de R&D. Or aux États-Unis, les conjonctions de programmes d’investissements entre les dépenses de R&D du secteur militaire et civil ou entre les dépenses du secteur public et du secteur privé sont prépondérantes et le secteur des technologies de décarbonation risque de pâtir du manque d’investissement de l’État d’ici la fin de mandat de Donald Trump. À titre de comparaison, la Chine devrait investir de son côté près de 350 milliards de dollars sur les technologies de décarbonation d’ici 2020.

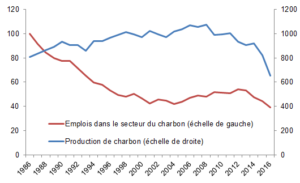

Enfin, si cette politique s’accompagne d’une hausse importante des subventions gouvernementales aux énergies fossiles, telles que le charbon, cela fera obstacle au développement des énergies renouvelables, pourtant particulièrement créatrices d’emplois dans le pays. Donald Trump a fait de la question houillère une priorité de sa campagne, se targuant de pouvoir relancer des territoires soumis à un large mouvement de désindustrialisation. L’objectif de sa politique vise à redynamiser des régions devenues fantômes avec le déclin de l’industrie minière en favorisant la création d’emploi, tout en renforçant la sécurité énergétique du pays. Toutefois, l’industrie du charbon a commencé à perdre des emplois depuis le début des années 1980 alors que la production augmentait (Figure 2). La principale raison de ce déclin n’est pas liée à des éléments réglementaires (environnement, sécurité, etc.) mais plus simplement à l’automatisation croissante des moyens de production. Ainsi, dans les années 2000, avant même d’observer une baisse de la consommation, les mines de charbon avaient déjà perdu plus de la moitié de leur main-d’œuvre comparativement aux années 1980, résultant d’un triplement de la productivité des mines de charbon sur les 35 dernières années[12].

Figure 2: Production de charbon (en million de tonnes) et emplois dans le secteur du charbon (Base 100 en 1986)

En plus d’un risque de compétitivité et d’emploi, le retrait des États-Unis de l’accord issu de la COP21 fait peser sur les entreprises américaines un risque de réputation. Bien que les grandes entreprises soient souvent multinationales, c’est-à-dire qu’elles opèrent dans un grand nombre de pays, leur identité reste fortement liée à leur pays d’origine. Donald Trump, de par son annonce de retrait, pourrait influencer négativement la confiance que les entreprises étrangères ont dans les entreprises américaines, ainsi que l’image de ces dernières. Par ailleurs, le risque politique, y compris règlementaire, est bien réel. Ainsi, un objectif de limitation des émissions de GES peut être perçu par les entreprises comme une contrainte mais cela fixe des orientations politiques de long terme pour le gouvernement fédéral. Au contraire, ce retrait soulève une grande incertitude sur les mesures qui vont être prises par l’administration américaine après le mandat de Donald Trump et dans les décennies à venir. De façon générale, les entreprises et les investisseurs redoutent particulièrement l’incertitude qui augmente les risques et donc les coûts potentiels.

Les risques futurs associés à la sortie de l’Accord de Paris sont nombreux pour les États- Unis. En parallèle des menaces climatiques existantes pour certains États (Louisiane, etc.) et donc des impacts financiers et assurantiels majeurs à moyen et long terme, les risques liés aux migrations internationales, aux conséquences alimentaires d’une hausse des températures dans certaines régions du monde (famines en Afrique notamment), aux conflits locaux et finalement à une expansion du terrorisme, due à la déstabilisation de certains territoires, voire à l’émergence d’un « terrorisme climatique », sont clairement identifiés. L’État-major américain est au fait de cette réalité et a pointé du doigt les conséquences que pourrait avoir, sur les soldats américains localisés dans les zones de conflits[13], une recrudescence des événements climatiques. Le secrétaire d’État à la défense, James Mattis, a mis ce point en avant pour inciter Donald Trump à rester dans l’Accord de Paris. Toutefois, cet argument touchant à la sécurité nationale n’a pas affecté la position de président des États-Unis.

- La sortie de l’Accord de Paris a commencé dès janvier 2017 avec la sortie du Traité Transpacifique (TPP) :

La sortie de l’Accord de Paris mise en scène par Donald Trump le 1er juin dernier est une manifestation supplémentaire de sa dynamique d’isolement sur la scène diplomatique internationale. Le président a déjà mis en application sa doctrine America First dans le champ des relations commerciales avec son retrait du projet de Partenariat Transpacifique (TPP). En janvier 2017, à quelques jours d’intervalle, les présidents américain et chinois se sont ainsi livrés à une bataille de communication à distance sur la question du libre-échange au niveau international. Ainsi, le 45ème président des États-Unis, Donald Trump, marquait de son empreinte le premier jour officiel de son mandat[14] avec le retrait de Washington du TPP. Le président chinois Xi Jinping affirmait de son côté, lors du forum économique mondial de Davos, l’importance de l’ouverture commerciale[15], un facteur qui a permis à près de 700 millions de ses concitoyens de sortir de la pauvreté ! Par ce même discours et par anticipation d’un probable repli protectionniste des États-Unis, Pékin confirmait également qu’elle prenait le relais de Washington dans le système commercial international, et plus particulièrement en Asie.

Le TPP, dont les négociations ont débuté en 2008, a été signé par Barack Obama mais n’a pas été ratifié par les États-Unis. Il proposait un partenariat avec 12 pays qui comptent pour environ 40% du PIB mondial et plus du tiers des exportations internationales. Il représentait la partie commerciale du pivot asiatique initié en 2011 par Barack Obama devant le Parlement australien[16]. Cette politique visait à renforcer les alliances militaires avec certains pays de la région (Australie, Corée du Sud, Japon, Philippines et Thaïlande). Le TPP était le symbole d’une stratégie d’influence économique plutôt pertinente pour le gouvernement américain car en excluant la Chine, les États-Unis espéraient contrecarrer son influence économique dans la région. Mais Washington souhaitait également à plus long terme l’entrée de Pékin dans le TPP sous conditions américaines, c’est-à-dire en lui imposant ses règles commerciales et standards internationaux.

La porte ouverte laissée par l’abandon du TPP par les États-Unis est importante pour trois raisons majeures. D’une part, le retrait américain offre à la Chine une capacité supplémentaire pour rayonner d’un point de vue commercial dans la région. D’autre part, il pourrait permettre à la diplomatie commerciale chinoise d’imposer ses standards en matière d’accords bilatéraux ou multilatéraux. Enfin, il offre à Pékin la primeur de la décision dans l’agenda commercial régional et mondial en fonction de ses propres préoccupations économiques.

Pour autant, certains pays envisagent également de relancer l’accord du TPP sans les États-Unis. Le Japon est particulièrement actif sur le sujet[17] et il a été rejoint par l’Australie. Les deux ministres en charge des questions commerciales Steven Ciobo et Hiroshige Seko ont ainsi remis au goût du jour cette possibilité[18]. Pour les deux pays, la préférence va plutôt à des accords multilatéraux, tant certaines spécificités sectorielles (agriculture notamment) bloquent généralement les négociations. Or, les gains d’un accord multilatéral sont multiples. Si Singapour est plutôt favorable à la reprise du TPP à 11 pays, d’autres pays (Malaisie, Vietnam) conservent une faible appétence à ouvrir leur territoire sans avoir en retour l’accès au grand marché américain. À cet égard les réunions du printemps-été 2017 seront essentielles pour évaluer les chances de conclure un accord à 11 partenaires pour le TPP. Plusieurs scénarios sont envisagés : modifier les règles d’entrée en vigueur de l’accord[19], renégocier l’accord ou établir une zone de libre-échange incluant d’autres pays que les 11 membres partenaires[20]. Le dernier scénario recueille un avis très favorable de la part de nombreux pays d’Amérique du Sud membres du TPP car ils imaginent la possibilité d’inclure la Chine à court terme dans l’accord. Pour le Japon et l’Australie notamment, les enjeux sont très importants car le TPP et le Partenariat économique régional global (ou RCEP en anglais) ne traitent pas de la question de l’intégration commerciale au même degré : avec la Chine présente dans le TPP, le niveau d’ouverture commerciale serait plus faible et à l’image du modèle voulu par Pékin.

L’attitude américaine observée sur les questions commerciales liées au TPP est à l’image de celle observée sur les questions climatiques. Dans le cas de la problématique commerciale de la zone Asie-Pacifique, le Japon et l’Australie tentent de relancer cet accord sans les États-Unis et sont désormais en concurrence avec un projet plus global proposé par la Chine. Cette capacité de rebond des acteurs devrait également s’observer dans les politiques de lutte contre le réchauffement climatique.

America First, America alone ?

- Quel(s) nouveau(x) leader(s) pour les questions climatiques internationales ? :

Avec le retrait des États-Unis de l’Accord de Paris se pose désormais la question du leadership sur les questions climatiques au niveau international. La scène géopolitique mondiale a connu différents leaders climatiques depuis le début des années 1990. Historiquement, c’est l’Europe à travers la Commission européenne qui, dès 1991, proposa la création d’une taxe carbone régionale. Cet objectif permettait d’assouvir le désir d’intégration européenne à travers un objectif écologique explicite. Puissance normative par nature, l’Europe fut dès lors à la pointe des premières discussions pour la lutte contre le changement climatique. La résistance de certains États (Royaume-Uni notamment) et la faiblesse des moyens mis en place ne permirent pas de concrétiser ces ambitions écologiques promises par l’idéal européen. La création, en 2005, d’un marché du dioxyde de carbone tout comme les objectifs de réduction de GES signés en 2007 permirent à nouveau à l’Europe de mettre en avant un projet ambitieux en matière de climat dans un contexte international difficile. En effet, lors de la COP3 à Kyoto, un protocole de réduction des GES (un minimum de diminution des GES de 5% sur la période 2008-2012 par rapport à leur niveau de 1990) avait certes été signé en décembre 1997, toutefois il ne fut ratifié qu’en février 2005[21]. En outre, les États-Unis, premier émetteur de GES à l’époque, avaient certes signé cet accord sous la présidence de Bill Clinton mais n’ont jamais ratifié ce traité[22]. Washington sera pourtant à la tête de la négociation climatique internationale au milieu des années 2010. En effet, sous la présidence Obama, les États-Unis vont véritablement assumer le rôle de leader de la défense du climat.

L’Accord de Paris a ainsi été particulièrement construit sur le préambule d’accord passé entre la Chine et les États-Unis, respectivement premier et deuxième émetteur de GES au niveau mondial, en novembre 2014. Cet accord prévoyait ainsi une diminution de 26% à 28% des émissions des États-Unis en 2025 par rapport à leur niveau de 2005 et la Chine, de son côté, proposait de mettre un plafond de leurs émissions au plus tard en 2030[23]. Ce signal a véritablement porté la négociation lors de la COP21 en décembre 2015 à Paris. Elle permettait d’entrevoir une sortie possible au débat sur la responsabilité historique des émissions de GES et aux antagonismes entre pays développés et pays émergents. En outre, cet accord observé entre les deux superpuissances mondiales s’inscrit dans un contexte dans lequel l’Union européenne (UE) avait, elle, de son côté, prévu de réduire ses émissions de 40% à l’horizon 2030.

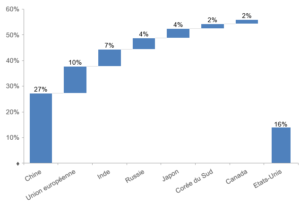

Avec la sortie de l’Accord de Paris, Donald Trump a commis une erreur de jugement. En effet, dans son allocution du 1er juin dernier, il a insisté sur le caractère contraignant de l’accord et sur la perte de souveraineté des États-Unis. Or, d’un point de vue légal, la COP21 a débouché sur un accord qui n’impose aucune clause particulière en cas de non- atteinte des objectifs et donc aucune sanction pour l’économie américaine. Dès lors, excepté la volonté de répondre à une clientèle dans certains États américains, la rationalité d’une sortie de l’Accord de Paris apparaît foncièrement limitée, tant il aurait été plus facile de gagner du temps en tentant de le renégocier ou en ne prenant tout simplement pas de mesures, et en remettant en cause celles prises sous la présidence Obama, afin d’agir pour respecter les objectifs. En outre, la position des États-Unis dans la part des GES au niveau mondial permet d’envisager d’autres coalitions possibles pour atteindre le seuil des 55% qui sert de référence internationale depuis le protocole de Kyoto (Figure 3).

Figure 3 : Part des émissions de gaz à effet de serre (liées à la consommation d’énergies fossiles) par pays dans le total mondial

La position américaine laisse ainsi la voie libre à la Chine pour prendre la tête du leadership des négociations internationales. Le 45ème président des États-Unis a également mis en avant le fait que la négociation climatique bénéficiait de manière disproportionnée à la Chine. Donald Trump n’a toutefois pas détaillé les indicateurs sur lesquels il s’appuyait pour justifier son propos et ne semble pas comprendre le mode de fonctionnement du gouvernement chinois et de la Chine plus généralement. C’est en effet ce type de comportement de défiance face à la gouvernance mondiale qui risque de bénéficier à la Chine. Dès l’annonce de la sortie des États-Unis de l’Accord de Paris, la Chine a déclaré qu’elle poursuivra sa lutte contre le changement climatique dans le cadre défini en décembre 2015 à Paris. Après avoir endossé le rôle de défenseur de la globalisation lors du forum de Davos en janvier 2017, une place laissée encore une fois par les États-Unis suite notamment à son retrait du TPP et à son acharnement à dénoncer les relations commerciales avec son voisin mexicain, la Chine pourrait ainsi prendre le rôle de premier défenseur du climat. Il ne faut toutefois pas se méprendre sur les intentions réelles de la Chine. Pékin n’a pas actuellement la volonté de prendre le leadership pour une affirmation de son soft power sur la scène politique internationale, mais elle répond de prime abord à une demande interne en matière d’amélioration de l’environnement et une diminution de la pollution.

En outre, le président Trump mésestime considérablement le coût de cession pour les États-Unis d’une Chine en leader de la défense du climat sur la scène mondiale. Pragmatique, Pékin – et c’est une valeur qu’elle partage avec Moscou – valorise fortement les divisions existantes entre Washington et l’Europe. Casser l’axe Europe-États-Unis est une véritable opportunité pour la Chine qui préfère les négociations individuelles et séparées avec chacun de ces ensembles plutôt que d’affronter une coalition plus harmonisée. Les effets indirects des dissensions marquées entre l’Europe et les États- Unis sont nombreux. En se positionnant rapidement comme le leader climatique au côté de l’Europe, la Chine permet de sauver l’Accord de Paris. Or, Pékin pourrait bénéficier, en retour, d’un certain adoucissement des positions européennes sur de nombreux sujets : négociations commerciales (notamment le statut de la Chine comme économie de marché), respect des droits humains, expansionnisme chinois en mer de Chine du sud et en mer de Chine orientale, etc. Dès lors, le pragmatisme devrait même pousser cette dernière à souhaiter le renforcement de ces liens avec l’Union européenne sur le projet climatique pour lier de manière implicite la multitude de sujets à discuter entre les deux ensembles. Les axes de coopération pourraient ainsi être multiples : développement des technologies de décarbonation, mise en place des processus de standardisation, etc. Ce renforcement de l’axe sino-européen pourrait également bénéficier de l’engagement environnemental (et ce malgré des divergences internes) de l’Inde. La position de la Russie, qui avait annoncé qu’elle ratifierait l’Accord de Paris en 2019, sera également essentielle. Moscou pourrait ainsi, à l’image du pragmatisme chinois, accélérer son engagement climatique pour générer des externalités diplomatiques sur des sujets connexes comme la levée des sanctions liées à son conflit avec l’Ukraine.

D’un point de vue diplomatique, le refus des États-Unis d’exercer un quelconque leadership sur les questions climatiques risque également d’éloigner Washington des réalités actuelles et des premiers effets visibles du changement climatique. Ainsi, les pays les plus exposés à ce risque majeur en Asie – on pense notamment à des pays comme le Vietnam ou les Philippines – ou en Afrique, risquent de se tourner vers la Chine, qui mêlerait un certain leadership climatique et un leadership économique et financier, par exemple avec son projet global de nouvelles routes de la soie. Au contraire des États-Unis, la Chine affirme depuis 2013 la volonté de se positionner comme le leader des biens publics mondiaux et la lutte contre le changement climatique en est l’un des piliers. Pour les États-Unis, au-delà de la stupéfaction engendrée par l’annonce du retrait, c’est la capacité d’entraînement de Washington qui est remis en cause.

Porteurs de valeurs morales fortes et d’un modèle économique ambitieux après la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis risquent d’être globalement très affaiblis dans leur statut de puissance mondiale. Le slogan America First décliné lors de la campagne électorale aux États-Unis risque de se transformer en isolement sur la scène internationale. Le non-respect de la parole donnée sur les questions climatiques pourrait justifier les décisions de certains autres pays (Corée du Nord, Russie, etc.) dans ce nouveau modèle de gouvernance. Enfin, les États-Unis viennent de démontrer que la présidence Trump n’accordait plus d’importance à la notion de communauté globale, ce qui est en totale contradiction avec la tradition d’alliances et de partenariats développée depuis la Deuxième Guerre mondiale. Le prix de l’intransigeance[24] américaine ouvre peut-être la porte à une recomposition de la gouvernance mondiale à moyen terme. Réunis au sommet de Taormine (Sicile) en mai 2017, les différents pays du G7 ont difficilement abouti à une déclaration commune en raison notamment des divergences sur le climat, montrant ainsi que ces questions étaient au cœur des agendas au même titre que les problématiques commerciales ou de défense.

- Quelle géopolitique interne ? La revanche des États et des acteurs locaux :

La question du positionnement stratégique sur le sujet du changement climatique et de la protection de l’environnement n’est pas qu’un sujet externe pour le président américain. Elle se pose aussi en interne, concernant à la fois les équilibres entre républicains et démocrates ainsi que ceux entre Etat fédéral et pouvoirs plus locaux, qu’il s’agisse des États ou des villes, voire des grandes firmes transnationales.

Le mandat de Donald Trump intervient après deux présidences qui ont divisé profondément la société américaine sur les questions environnementales. Georges W. Bush (janvier 2001 – janvier 2009) a été le président des grandes compagnies pétrolières, avec lesquelles il a entretenu, comme son père avant lui (janvier 1989 – janvier 1993), des liens étroits. Il aura également été le président de la guerre en Irak, dont les enjeux pétroliers constituent une partie de la géopolitique. Inversement, Barack Obama (janvier 2009 – janvier 2017) s’est posé en défenseur de l’environnement, qualifiant la réduction des émissions de gaz à effet de serre « d’obligation morale[25] » envers les générations futures. Il a ainsi proposé successivement en 2009 peu de temps après son élection un Cap-and-Trade Bill (loi de plafonnement), visant à fixer une limite fédérale aux émissions nationales de gaz à effet de serre[26], puis au début de son second mandat un Climate Action Plan en juin 2013, appuyé sur une interprétation large du Clean Air Act de 1970 et des prérogatives conférées par celui-ci à l’Agence de protection de l’environnement américaine (EPA).

Le positionnement de Donald Trump s’inscrit dans la lignée de ses deux prédécesseurs et vient confirmer la tendance actuelle qui consiste à faire de l’environnement une thématique essentiellement démocrate. Cela n’a pourtant pas toujours été le cas : les principales fondations législatives et institutionnelles de la défense de l’environnement ont été posées par un républicain, Richard Nixon (janvier 1969 – août 1974) qui avait vu l’émergence d’une préoccupation environnementale dans l’électorat américain et n’avait pas souhaité en laisser l’exclusivité aux démocrates[27]. National Environmental Policy Act (1969), Clean Air Act (1970), Clean Water Act (1972), Endangered Species Act (1973), création de l’Environmental Protection Agency (1970), de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA, 1970) : Richard Nixon a été l’un des présidents les plus actifs sur les questions environnementales et a posé lors de sa présidence l’armature législative et institutionnelle sur laquelle a pu s’appuyer Barack Obama. Il n’y a donc pas de fatalité pour les républicains à faire de l’environnement une exclusivité démocrate. On peut s’interroger en revanche sur l’opportunité politique pour ceux-ci de leur abandonner la question, alors qu’elle s’annonce particulièrement stratégique pour les décennies à venir.

Sur le plan interne, la question environnementale n’est pas uniquement présente sur l’échiquier politique partagé par les républicains et les démocrates. Elle se pose aussi en termes de rapports de pouvoir et d’influence entre l’État fédéral et les structures locales, qu’il s’agisse des États ou des villes, voire de certaines firmes transnationales.

À la suite de l’annonce du président Trump, les gouverneurs des États de Californie, de Washington, de New York, du Massachusetts, du Vermont, du Connecticut et de Rhode Island – dont deux d’entre eux sont des Républicains -, ont annoncé que leurs États respectifs continueraient à travailler ensemble pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris. Ils représentent près de 15% des émissions totales des États-Unis. De nombreux maires de grandes villes dont ceux d’Austin, de Milwaukee, de Washington D.C, de St. Louis, de Pittsburgh ou de San Antonio ont également fait des déclarations en ce sens. Ces prises de positions interviennent quelques mois après l’élection controversée du président Trump, mal acceptée par la population de certains États démocrates qui ont massivement voté contre lui. « Avec l’élection de Trump, l’Amérique redécouvre le nationalisme [des Etats][28] », écrit J. Poulos dans Foreign Policy en s’interrogeant sur les conséquences possibles d’une sécession de la Californie (Calexit), idée qui semble séduire certaines franges de l’opinion californienne. De leurs côté, l’Union européenne et le Canada ont pris acte de ces désaveux du gouvernement fédéral et assuré qu’ils continueraient à travailler avec les États américains qui le souhaitent. Le gouverneur de Californie s’est également rendu en Chine, moins d’une semaine après l’annonce du retrait des États-Unis, et y a signé un partenariat de coopération sur la thématique de la réduction des émissions de gaz à effet de serre avec le ministre de la Science et de la Technologie chinois.

Ces réactions amènent à poser un certain nombre de questions concernant l’impact de la décision du président Trump de sortir de l’Accord de Paris, sur les équilibres actuels du fédéralisme américain. Les relations de pouvoir entre l’État fédéral et les États fédérés américains ont suivi plusieurs types de tendances. Initialement plutôt faible face aux États, le pouvoir fédéral s’est progressivement renforcé depuis l’adoption de la Constitution américaine et les États, ainsi que la population, tendent à se tourner vers celui-ci lors des crises. La politique de New Deal de Franklin D. Roosevelt qui a suivi la Grande dépression a ainsi largement étendu les fonctions du gouvernement fédéral. De même dans les années 1950 et 1960, les grandes avancées en termes de droits sociaux et de libertés (concernant principalement la question de la ségrégation raciale) ont été le fait de l’État fédéral[29], qui s’est ainsi imposé comme leur promoteur attitré face à des États parfois réfractaires. La Cour suprême de justice, organe national, a ainsi largement joué le rôle de défenseur des citoyens face aux États[30].

À partir du milieu des années 1960, la Great Society du président Lyndon B. Johnson est venue renforcer ce pouvoir d’influence en permettant au pouvoir fédéral de s’adresser non plus aux États mais directement aux gouvernements et acteurs locaux (qu’il s’agisse des Comtés, des villes ou parfois même d’écoles ou autres types d’institutions), par le biais d’attribution de fonds pour des programmes fédéraux allant parfois contre la volonté de leurs États de tutelle. Le gouvernement fédéral a ainsi progressivement infusé l’ensemble des échelles et des aspects de la vie politique américaine, malgré les tentatives de certains présidents républicains comme Richard Nixon ou Ronald Reagan de remettre les États au cœur du système.

Cette tendance à l’expansion de l’État fédéral rencontre certaines limites, voire amorce un renversement à partir des années 1980. Les unfunded mandates – mandats fédéraux imposés aux États et acteurs locaux sans être accompagnés de fonds nécessaires à leur mise en œuvre – conduisent ces acteurs à innover en matière de mise en place et de financement des politiques publiques. Cela entraîne une distanciation et une prise d’indépendance de ces acteurs vis-à-vis du gouvernement fédéral. La Cour suprême invalide également, à partir des années 1980, de nombreuses lois nationales pour des motifs fédéralistes[31].

Les réactions internes aux États-Unis, face à la décision du président Trump, viennent confirmer et renforcer cette tendance à un certain retour en force des États et des acteurs locaux face au pouvoir fédéral. Tout d’abord, ceux-ci se sont exprimés publiquement contre une décision fédérale sur le plan international, qui est par essence l’un de ses pré-carrés régaliens, instillant l’idée pour leurs partenaires d’une possible voix multiple des États-Unis dans le concert des nations. Le Canada, l’Union européenne et la Chine ne s’y sont pas trompés en annonçant qu’ils étaient prêts à contourner le gouvernement fédéral, leur interlocuteur habituel sur les questions de politique internationale, pour travailler directement avec les États. Outre ce coup porté à son intégrité et sa crédibilité dans ses relations avec les autres États souverains, le gouvernement fédéral écorne également avec cette décision une position de leader et de défenseur d’avant-garde des droits et des libertés, acquise notamment depuis les années 1950 et la reconnaissance des droits civiques. Certains États comme la Californie reprennent alors ce rôle, tandis que certaines grandes villes accèdent au statut d’interlocuteurs potentiels dans le dialogue diplomatique international sur la question climatique et environnementale.

Conclusion

Le président Donald Trump, en annonçant le retrait des États-Unis de l’Accord de Paris, affiche un double objectif. Économique sur le plan interne : il s’agit pour lui de protéger l’emploi dans certains secteurs de l’économie américaine. Politique sur le plan externe en affirmant la « liberté » et « l’indépendance » des États-Unis vis-à-vis de contraintes internationales. Cette politique de l’America First s’avère, dans le domaine climatique, contre-productive à long terme. Le gouvernement fédéral américain y perd un leadership sur la scène internationale et un leadership interne, au profit des États fédérés ou d’acteurs locaux comme les villes, sans garanties de retour sur le plan économique. Cette problématique est également importante pour les États-Unis dans la mesure où ils ne sont pas indispensables d’un point de vue comptable à la négociation internationale sur le changement climatique. Malgré leur part dans les émissions de GES (16%), le seuil des 55% d’émissions, choisi pour l’entrée en vigueur du protocole de Kyoto puis de l’Accord de Paris, peut être atteint avec diverses coalitions. Un groupe composé de la Chine, de l’Inde, du Japon, du Canada, de la Corée du Sud et de l’UE permet d’atteindre cet objectif et pourrait envisager de mener des négociations sans les y associer.

Quelles conclusions l’Union européenne peut-elle tirer de cette démission de son allié traditionnel ? Deux questions se posent pour les pays de l’UE devant l’impasse américaine. La première concerne leur position vis-à-vis de la recomposition des équilibres de puissance et d’influence sur la scène internationale. La question climatique et environnementale est transversale et touche de nombreux domaines stratégiques, de l’économie à la sécurité nationale, en passant par la sécurité alimentaire (voire pour certains États à l’intégrité de leur territoire). Elle est cependant considérée comme suffisamment « neutre » pour permettre d’asseoir autour d’une même table de négociation des acteurs en situation de conflit. Ces deux aspects lui confèrent une valeur diplomatique certaine, appelée à croître à long terme. L’UE souhaite-t-elle alors se poser en leader international sur la question ou au contraire partager ce leadership avec d’autres États comme la Chine, pour qui la question environnementale est devenue depuis plusieurs années une problématique sociale et politique interne ?

La seconde question que doivent se poser l’UE et ses États membres est celle de la valeur d’échange diplomatique qu’ils accordent au climat par rapport à d’autres questions, comme celles du commerce ou des droits de l’homme. La Chine a d’ores et déjà mis dans la balance des négociations son accès au statut d’économie de marché (permettant de lever certaines des barrières commerciales) lors du dernier sommet UE-Chine, intervenu quelques jours après le retrait américain de l’Accord de Paris et où l’UE aurait souhaité voir aboutir sur une déclaration commune de soutien à un engagement contre le changement climatique. Quelles concessions les européens seront-ils prêts à faire dans les années à venir en échange d’avancées majeures sur le dossier environnemental ?

References

Par : Emmanuel HACHE, Angélique PALLE, Clémence BOURCET

Source : Institut de Relations Internationales et Stratégiques

Mots-clefs : Accord, Amérique, Climat, Climatique, COP 21, Etats-Unis, Paris, Politique, Transition, Trump