Comment relever le défi d’intérêt mondial que constituent les « zones grises », ces territoires sans gouvernance légale et légitime ? C’est l’objet de cet article qui propose, à partir d’un état des lieux et d’une analyse du processus comme des conséquences de la fragilisation croissante d’états, une nouvelle philosophie pour aborder ce défi. La nécessité d’une « approche globale », mise en exergue par des d’acteurs issus des communautés professionnelles du Développement et de l’Humanitaire, fait écho à des conclusions comparables tirées par les acteurs issus des domaines de la Défense et de la Diplomatie. Ces convergences doctrinales ouvrent un large champ de concertation pour la recherche, la réflexion stratégique puis l’action sur le terrain, sans occulter le défi que constitue l’identification d’une autorité d’orchestration légitime aux yeux de l’ensemble des acteurs.

————————————————————————————————————————————–

Les opinions exprimées dans cet article n’engagent pas le CSFRS.

Les références originales de ce texte sont: Renaud Lapeyre, « Mieux gérer les zones grises : sortir des silos, repenser l’action hyper-collective », IDDRI, Regards sur la Terre, 2017.

Ce texte, ainsi que d’autres publications, peuvent être visionnés sur le site de l’IDDRI.

————————————————————————————————————————————-

Mieux gérer les zones grises : sortir des silos, repenser l’action hyper-collective

La gestion des « zones grises » constitue un enjeu majeur de gouvernance de la mondialisation. Ces aires de chaos politique et de conflits armés, où le droit et la légitimité sont contestés par une partie croissante des populations qui les occupent, témoignent d’une géopolitique en recomposition. Au-delà des enjeux locaux ou nationaux qu’elles comportent, les conséquences des conflits qui les traversent se font souvent sentir sur les pays voisins, voire plus lointains (via des migrations désordonnées, par exemple). Aucun pays n’a pourtant intérêt à entreprendre seul d’en régler les causes. Que peut dès lors faire la coopération internationale, si l’on considère que la paix constitue un bien public mondial à renforcer et protéger collectivement ?

L’extension des zones grises en ce début de 21e siècle interroge directement la mise en œuvre universelle des Objectifs de développement durable (ODD) adoptés en septembre 2015. Dans ces zones, la poursuite des ODD est souvent impossible et les effets de contagion produits par ces situations de mal développement sont autant de coûts économiques et sociaux imposés aux autres États. Dès lors, l’inaction n’est plus une option. Cette prise de conscience a contribué à la rédaction de l’ODD 16, qui vise à « promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement durable, assurer à tous l’accès à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes ».

Les objectifs sont clairs, mais comment y parvenir ? Les zones grises confrontent de fait les acteurs du développement durable à une série d’enjeux d’un genre nouveau. Il faut donc repenser l’action sur le court, le moyen et le long terme. Tout d’abord à partir d’une meilleure analyse de ces zones et des phénomènes qui y sont associés.

De mal en pis ? Caractériser les zones grises et leurs fragilités

« États fragiles », « conflits oubliés », « conflits de basse intensité », « crises chroniques », « zones grises » : autant de concepts pointant vers un ensemble de situations et de processus alliant violence et privations, tout autant politiques qu’économiques, sociales et environnementales. Les définitions de ces termes ne sont pourtant pas stabilisées, ce qui rend l’analyse, a fortiori la mise en stratégie et l’opérationnalisation, complexes. Remplaçant la terminologie d’« États faillis » en vogue dans les années 1990, le terme d’« États fragiles » a permis de mieux prendre en compte l’interpénétration et les basculements complexes entre des phases pré-conflictuelles, post-conflictuelles et d’instabilité chronique. Initialement focalisé sur les fragilités des seules structures gouvernantes, l’approche s’est progressivement élargie aux fragilités des sociétés pour rendre compte des tensions sociétales fortes qui constituent le terreau de la violence[1]. Dans un État fragile, les arrangements institutionnels portent en eux les conditions de la crise et l’alimentent. En termes économiques, les institutions, en particulier les droits de propriété, renforcent par exemple la stagnation économique et les inégalités de richesses et d’accès aux ressources. En termes sociaux, les institutions maintiennent les inégalités extrêmes d’accès aux services de base comme l’éducation et la santé. En termes politiques enfin, ces institutions « officialisent » des coalitions qui excluent, fractionnent et fragmentent la société sur des bases ethniques, religieuses, régionales, etc. – générant des « inégalités horizontales »[2].

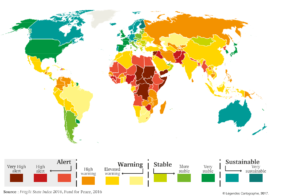

Dépassant les frontières officielles, les zones grises sont définies comme des « espaces de dérégulation sociale, de nature politique ou socio-économique, […] où les institutions centrales ne parviennent pas à affirmer leur domination, laquelle est assurée par des micro-autorités alternatives »[3]. Ces zones sont caractérisées par des fragilités multiples qu’il s’agit de mieux comprendre afin d’en expliquer les causes et d’y trouver les solutions. Récemment, l’OCDE a regroupé ces fragilités en cinq dimensions[4] : économique, environnementale, politique, en matière de sécurité, et enfin la dimension sociétale. De là, peuvent être définis une liste de pays susceptibles de cumuler une ou plusieurs dimensions de fragilité (figure 1).

De la crise en Syrie à l’effondrement de la Libye en passant par les conflits au Sinaï ou en Irak, l’actualité des dernières années semble témoigner d’une multiplication de ces zones grises à travers le globe. Il faut pourtant se méfier de l’effet de loupe, par lequel l’information plus régulière et abondante accroît notre conscience d’un phénomène qui n’a rien de nouveau. Une « nouveauté » nous parait plus déterminante : la prise de conscience que les zones grises génèrent des externalités négatives dans les pays voisins et sur les pays de l’OCDE : risques de pandémies depuis des pays mal contrôlés d’un point de vue sanitaire (Ebola), flux de réfugiés (Syrie, Irak, Afghanistan, Corne de l’Afrique), criminalité organisée (piraterie maritime), problèmes environnementaux (Lire encadré 1). Si la logique de solidarité n’a pas permis une réponse à la hauteur des enjeux, on observe que ces externalités, aux enjeux géopolitiques fondamentaux, contribuent à une prise de conscience de la communauté internationale sur l’urgence d’agir face à ces zones grises et leurs multiples vulnérabilités.

| Encadré 1: David Higgins, Interpol : Quand le crime environnemental renforce la mal-gouvernance

La criminalité environnementale représente un problème transnational en plein essor, car elle implique des bénéfices importants et de faibles risques. Elle peut prendre diverses formes et converger avec d’autres domaines de criminalité très graves tels que le trafic d’êtres humains, le trafic de stupéfiants, le commerce de marchandises illicites et le blanchiment d’argent. Cette criminalité se manifeste sur tout le cycle d’utilisation des ressources naturelles par l’homme. Elle nuit à la bonne administration de nos systèmes et au principe de la légalité, dans les pays aussi bien développés qu’en développement. Les problèmes associés à la sécurité environnementale, par exemple le trafic d’espèces sauvages, l’exploitation forestière et la pêche illégales ou le trafic de déchets dangereux, peuvent ne pas être considérés comme prioritaires par les pays membres d’Interpol par rapport à d’autres préoccupations comme le terrorisme. Toutefois, ils portent gravement préjudice à la gouvernance des pays. Tels des requins autour d’une carcasse de baleine, toutes les parties prenantes réclament une part, si petite soit-elle, et la carcasse finit par être dévorée. |

Comment, dès lors, expliquer le fait que, le plus souvent, ces fragilités s’additionnent et s’auto-entretiennent ?

Une multiplicité de facteurs existe, qui interagissent dans une alchimie complexe, loin d’une simple causalité linéaire. En particulier, les cercles vicieux de l’« économie de la violence » et de l’« économie de la protection » sont autant de facteurs d’accélération des fragilités. D’un côté, beaucoup d’acteurs ont intérêt à ce que la crise perdure : ce sont les « entrepreneurs de la violence », les « profiteurs de la crise ». De l’autre, la volonté de se protéger, par exemple contre Boko Haram ou Aqmi, mène les populations locales à créer des comités d’autodéfense armés. D’abord provisoires, ces groupes deviennent au fil du temps un gagne-pain et offrent un statut social à des jeunes qui n’ont, sinon, pas voix au chapitre dans des sociétés patriarcales. Dans les deux cas, l’engrenage de la violence se conjugue à l’accroissement des différents flux et trafics illicites : cigarettes de contrebande, drogues, migrants, ivoire, armes, etc.

Ces crises humanitaires favorisent la mise en place de systèmes complexes de gestion de la pénurie et des ressources, systèmes le plus souvent mafieux, aux mains d’hommes puissants liés aux factions armées. L’aide humanitaire, réponse logique à ces situations extrêmes de désorganisation où les populations subissent violences et privations, fait souvent l’objet de critiques (Lire encadré 2). On lui reproche notamment de renforcer les intérêts des « entrepreneurs de la violence »[5] et donc de contribuer à nourrir les guerres[6]. Les parties au conflit seraient ainsi prêtes à affamer leur population afin d’attirer l’aide de la communauté internationale et de la détourner au profit de leurs forces armées[7].

Peut-on éviter cette sorte de trappe où les fragilités appellent les crises, et donc l’aide humanitaire d’urgence, qui peut à son tour alimenter les conflits ?

|

Sortir du cycle de la mal-gouvernance : d’une logique de silos à une approche en réseaux

Dans un contexte de fragilités multiples et installées, dépasser la seule intervention humanitaire d’urgence est donc plus que jamais nécessaire si l’on veut casser ces cercles vicieux et s’attaquer aux racines des fragilités des zones grises. Le débat sur cette articulation entre secteurs humanitaire et du développement est certes ancien. Historiquement, il s’agissait de communautés distinctes qui ne se parlaient pas. Des articulations ont ensuite été organisées, basées sur des interventions séquentielles : les humanitaires viennent prendre le relais des développeurs en cas de situation d’urgence, un peu comme un médecin généraliste envoie un patient aux urgences, qui le renverra à son généraliste une fois l’intervention réalisée. Pour améliorer l’efficacité des interventions internationales, développeurs et humanitaires ont donc convenu de gérer ensemble un « continuum ».

Ce modèle est à son tour dépassé. L’enjeu aujourd’hui est de créer et d’animer une plateforme de dialogue entre quatre communautés professionnelles distinctes : le développement, la sécurité, l’humanitaire et la diplomatie. Ces quatre communautés, très complémentaires les unes des autres, ne communiquent pas suffisamment entre elles et agissent de manière trop fragmentée. Il ne s’agit donc plus de penser des interventions séquentielles, le long d’un continuum, mais bel et bien des interventions conjointes, simultanées, ou presque, dans le cadre d’un « contiguum » urgence – réhabilitation – développement[8]. Cela suppose qu’humanitaires et développeurs travaillent de concert, en même temps et sur les mêmes terrains[9]. Mais il ne s’agit pas de dire que ces acteurs différents doivent s’engager dans le même travail, avec les mêmes méthodes, dans la même temporalité. Cela n’est pas réaliste : la communauté humanitaire est appelée à se mobiliser partout, et se tourne donc vers la communauté du développement pour l’aider à traiter les causes des crises chroniques, comme au Sahel ou en Centrafrique. Le consensus autour de « l’approche globale » n’implique pas que les acteurs sortent de leurs champs de compétence respectifs. Au contraire, il y a besoin de combiner les savoir-faire, très spécialisés, des acteurs de la diplomatie, de la sécurité, du développement et de l’humanitaire, le tout coordonné dans le cadre de discussions et d’instances plus ou moins formalisées.

L’un des enjeux consiste à articuler les différentes temporalités des acteurs. Simultanément à une intervention humanitaire d’urgence, il existe à moyen terme un besoin de renforcement des capacités des acteurs locaux, et à long terme un besoin de pérennité des infrastructures et de soutien des politiques publiques.

Il faut, ensuite, coordonner l’action de différents types d’acteurs : il ne s’agit pas de choisir entre d’un côté passer par l’État, et/ou les collectivités locales, et de l’autre outrepasser la puissance publique et tout confier aux ONG, qu’elles soient internationales ou nationales. L’enjeu est de trouver la bonne articulation entre État et ONG, entre ONG internationale et ONG locale, en fonction de leurs capacités respectives et des temporalités dans lesquelles on agit.

Or ces capacités sont évolutives, comme nous le montre l’exemple centrafricain. Si, dans ce pays, les efforts de renforcement des capacités locales permettent d’accroître l’implication des autorités locales et nationales au fur et à mesure du projet et de remplacer peu à peu l’action des ONG internationales, des retours en arrière sont possibles au gré des cycles politiques D’où l’intérêt de paramétrer l’implication des différentes parties prenantes de manière évolutive, afin que chacun puisse prendre en charge les responsabilités qu’il est capable d’assumer à un moment donné, l’objectif étant toujours de placer les autorités publiques locales en tête du processus de reconstruction dès qu’elles peuvent en prendre la responsabilité pour le bien commun.

Il faut, enfin, s’affranchir d’une approche par secteurs (éducation, eau-assainissement, santé, infrastructures de transport, gouvernance, etc.) (Bennett, 2015), qui ne permet pas d’atteindre la masse critique de services à la population exigée dans des contextes où cette dernière a été marginalisée des années durant. Relégitimer les pouvoirs publics exige plutôt d’identifier avec les populations les besoins prioritaires (souvent, les premières demandes sont la sécurité, la justice et l’opportunité d’exercer une activité économique), et s’assurer à ce que ceux-ci soient délivrés à l’échelle d’un territoire entier, même (surtout ?) transfrontalier[10]. Sans cela, les populations se tournent vers des « fournisseurs alternatifs » de services – souvent des groupes armés qui alimentent une relation clientéliste avec les populations.

Au total, divers acteurs, de la diplomatie, de la défense, de l’humanitaire, du développement, publiques, privés, États, bailleurs multi et –bi- latéraux, ONGs, internationales et locales, etc., doivent maintenant déployer conjointement leurs analyses et leurs outils d’intervention pour apporter leur contribution à la sortie de crise[11]. À une action collective entre États, on doit ainsi désormais substituer une action « hyper-collective », menée à l’échelle tant locale qu’internationale, entre une multitude d’acteurs. Cette dernière, où prolifère un nombre croissant d’intervenants et de bailleurs, fragmentés et éparpillés, est pourtant complexe[12]. Trouver une autorité légitime pour coordonner cet ensemble constitue ainsi un défi qu’il faut relever.

Apprendre des initiatives existantes

Heureusement, des évolutions sont perceptibles. En janvier 2014, la Commission européenne a ainsi organisé un atelier sur la gestion de crise en République de Centrafrique, qui a réuni ECHO (service d’aide humanitaire et de protection civile de la Commission européenne), DevCo (développement et coopération), le SEAE (action extérieure) et des représentants de plusieurs États membres susceptibles de contribuer à la sortie de crise en Centrafrique. Bien que les acteurs de la sécurité n’y fussent pas présents, cette initiative ouvre la voie vers une analyse co-construite des besoins et une meilleure coordination, partagée et plus légitime donc, des actions de chaque service. Dans le même esprit, des « Post-Conflict Needs Assessments » sont menés par le groupe développement des Nations Unies, conjointe- ment avec la Banque mondiale, la Commission européenne et les banques régionales de développement. Ainsi est produite une analyse partagée des besoins mise à disposition de l’ensemble des bailleurs. Ces exercices fournissent un cadre commun précieux pour l’intervention. Autre exemple : les analyses de fragilité et de résilience d’une zone en crise. Lorsqu’elles sont menées conjointement par différentes agences ou, mieux encore, entre représentants de la diploma- tie, de la défense, du développement et de l’humanitaire, elles permettent de dessiner des voies de sortie de crise auxquelles chaque acteur a vocation à apporter sa pierre. Au Cameroun par exemple, une matrice analytique commune fut construite, qui a conduit à l’élaboration de stratégies convergentes entre différents bailleurs.

À l’échelle française, l’approche évolue dans ce sens. À l’AFD, des initiatives sont mises en place à l’échelle d’un « bassin de crise », par exemple du « Lac Tchad », remplacent les logiques d’interventions par pays et par silos sectoriels (éducation, santé, infrastructures, etc.). Prenons le cas de Boko Haram. Au plus fort de la crise, cette zone grise a dépassé les frontières du Nigeria pour affecter le Niger, le Tchad et le Cameroun, et créer une région « sous-gouvernée » par des micro-autorités alternatives. Plutôt donc que d’intervenir pays par pays, une initiative régionale couvrant les quatre pays a été définie pour profiter de convergences sectorielles et géographiques évidentes. L’ensemble des projets AFD qui sont menés dans cette zone sont ainsi mis en cohérence entre secteurs mais aussi entre pays.

Perspectives futures: renforcer la recherche pour développer la cohérence dans l’action pour les zones grises

Nous l’avons dit : face à la multiplication des zones grises, la communauté internationale n’a pas la capacité d’intervenir partout. Il est donc plus efficace et plus réaliste d’investir, en amont, dans la prévention des fragilités plutôt que dans le traitement des conséquences de ces dernières. Pour en convaincre les décideurs, des études pourraient chiffrer le coût de l’inaction en matière de prévention des crises et des conflits. Une telle analyse montrerait que l’intervention ex post est au moins deux fois plus coûteuse, car elle exige de traiter à la fois les causes et les conséquences de la crise.

Le coût international des crises

La communauté internationale consacre une part croissante de son aide à la prévention des conflits et à l’intervention en situation de crise – quand elle ne finance pas de coûteuses interventions de maintien de la paix coûteuse. Un coût global sur la prospérité. Il faut ensuite approfondir encore nos connaissances des mécanismes à l’œuvre derrière les zones grises, notamment les raisons pour lesquelles les fragilités s’auto-entretiennent, formant des « déséquilibres complexes »[13]. Une meilleure analyse, plus systématique, des bonnes pratiques de coordination de la réponse internationale permettrait aussi de nourrir les réflexions stratégiques et les décisions opérationnelles. Recherche, stratégie et opérations doivent être menés de concert si l’on veut pouvoir traiter des zones de crise en évolution permanente, dans un contexte très volatile.

L’objectif final est ambitieux : sortir des silos sectoriels, sortir des silos géographiques, sortir des silos qui isolent les communautés professionnelles de la diplomatie, de la défense et du développement. Sortir aussi, au sein de chacune de ces communautés, des silos qui existent entre professionnels de l’analyse, de la stratégie et des opérations. Décompartimentaliser les efforts : c’est à ce prix et à ce prix seulement que nous pourrons mener de front, dans ces zones grises, réponses d’urgence et actions de développement durable, qui sont au cœur des objectifs du développement durable.

Cet article est tiré du dossier « Les zones grises : réintégrer les territoires sans gouvernance ».

SOURCES

Christina Bennett, 2015. The development agency of the future. Fit for protracted crises? ODI Working Paper, Overseas Development Institute.

Crisis States Research Centre, 2006. War, State collapse and Reconstruction. Phase 2 of the Crisis State Programme, LSE Working Paper N°1.

France Coopération, 2007. Position de la France sur les États fragiles et les situations de fragilité. Stratégie validée par le co-secrétariat du CICID (Comité Interministériel de la Coopération Internationale et du Développement) le 27 septembre 2007.

Philip Gourevitch, « L’humanitaire, une passion dangereuse », in Books, avril 2012.

François Grunewald et Laurence Tessier, 2001. Zones grises, crises durables, conflits oubliés : les défis humanitaires. Revue internationale de la Croix-Rouge, Vol. 83 No 842. pp.323-351.

François Grunewald, 2008. Éclairage de la quinzaine: Le lien entre l’urgence, la réhabilitation et le développement, Le Zoom de Rosa, N°8 – Août 2008.

Roisin Hinds, 2015. Relationship between humanitarian and development aid (GSDRC Helpdesk Research Report 1185). Birmingham, UK: GSDRC, University of Birmingham.

Raphaël Jozan, Olivier Ray, 2009. De la fragilité à la violence.

Les organisations internationales à l’épreuve. Introduction thématique, Afrique contemporaine, 2009/4 (n°232), p. 21-38. DOI 10.3917/afco.232.0021

Irina Mosel and Simon Levine, 2014. Remaking the case for linking relief, rehabilitation and development. How LRRD can become a practically useful concept for assistance in difficult places. HPG Commissioned Report. Overseas Development Institute.

Gaidz Minassian, 2011. Zones Grises, quand les Etats perdent le contrôle, Autrement, Paris.

OCDE, 2017. États de fragilité 2016 : Comprendre la violence, Éditions OCDE, Paris.

Linda Polman, 2008. La caravane de crise, Balans, Amsterdam.

Olivier Ray, Les zones grises au cœur du développement, in Regards sur la terre 2015.

Jean-Michel Severino et Olivier Ray, 2012. La fin de l’aide publique au développement : les enjeux de l’action hypercollective, Revue d’économie du développement, 2012/2 (Vol. 20). pp 83 à 142.

Jean-Michel Severino et Olivier CharnozSeverino et Charnoz, 2008. De l’ordre global à la justice globale : vers une politique mondiale de régulation. (II) Les politiques publiques globales et l’action hyper- collective. En Temps Réel – Cahier 36.

References

Par : Renaud LAPEYRE

Source : Institut du Développement Durable et des Relations Internationales

Mots-clefs : Crises, Développement, Gouvernance, Pauvreté, Zones grises