Cet article nous brosse le tableau d’une région où les légalités étatiques et leurs schémas traditionnels de coopération peinent à endiguer une criminalité endémique, hybridée de terrorisme. Une approche par trop centrée sur la sécurité maritime occulte, selon l’auteur, la complexité de l’écosystème et ses dimensions économiques et humaines.

——————————————————————————————————————————————-

Les opinions exprimées dans cet article n’engagent pas le CSFRS.

Les références originales de ce texte sont: Eric Frecon, « Le système sécuritaire de la mer des Sulu : Décalage paradigmatique entre forces de l’ordre et pirato-terroristes », Article tiré du Mémoire qui a reçu le prix de la réflexion stratégique, décembre 2017.

Le mémoire peut être visionné sur le site du CSFRS.

——————————————————————————————————————————————

Le système sécuritaire de la mer des Sulu : Décalage paradigmatique entre forces de l’ordre et pirato-terroristes[1]

Eric Frécon est enseignant-chercheur à l’Ecole navale depuis 2012. A présent basé à Singapour, il coordonne l’Observatoire Asie du Sud-est (Asia Centre-DGRIS) et est membre du comité de l’Union européenne du CSCAP (Council for Security Cooperation in the Asia Pacific). Il est ancien research fellow à la RSIS (S. Rajaratnam School of International Studies à Singapour) et auteur de Chez les pirates d’Indonésie, Paris, Fayard, 2011, 384 p.

Introduction : nouveau terrorisme, nouveau détroit, nouvelles coopérations ?

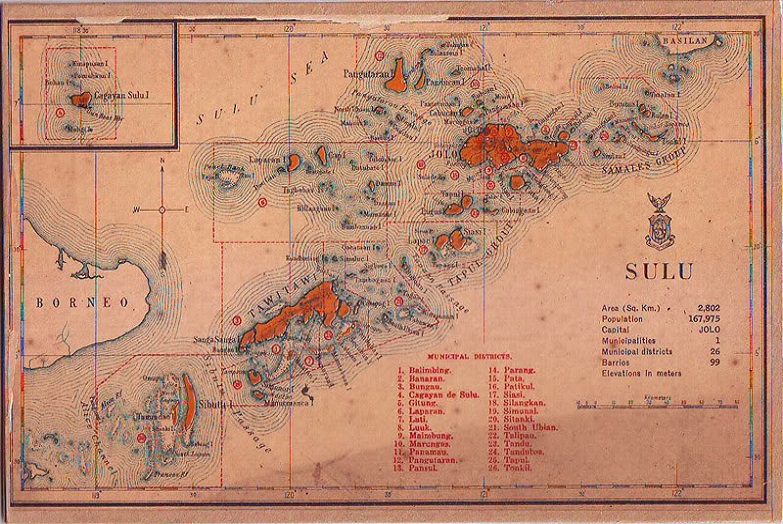

« Emule de Hong-Kong, (…) beau joyau ajouté à la couronne de France ». C’est en ces termes que l’amiral Cécille parlait de Basilan, en mer de Sulu, offerte par le sultan Mohamed « Pulalou » au terme d’une mission menée en 1844-1845. L’assassinat d’un ingénieur hydrographe à l’embouchure d’une rivière avait déclenché de violentes représailles françaises contre un village des lointains aïeux du groupe Abu Sayyaf[2].

Finalement, Louis-Philippe opposa son véto tandis que les Anglais s’établissaient à Singapour (1819) et Hong Kong (1842). « Bornéo, Sumatra, Mindanao, ces grandes îles encore sauvages, sont appelées à devenir de magnifiques colonies » insistait pourtant Lavollée[3]. Mais il faudra attendre le tournant du millénaire pour voir un mouvement se dessiner vers l’Extrême-Orient sud-est asiatique. Passée la colonisation et le miracle asiatique le long des ports autour de Malacca, à l’ouest, des fronts pionniers s’ouvrent aux abords de Makassar (environ 14 000 bateaux par an, pour les bateaux de gros tonnages et ceux reliant l’Australie à l’Asie du Nord-est) mais aussi des Philippines et des mines de Papouasie occidentale[4].

Au-delà des commerçants, risque-t-on d’y croiser aussi des diplomates et marins, voire de bandits ou terroristes ; dans quelle proportion ? Un groupe éclipse-t-il l’autre ou bien les deux opèrent-ils en parallèle ? Il se pourrait que deux mondes se côtoient entre mers des Sulu à des niveaux ou selon des modèles fort différents : la coopération navale envisagée face au terrorisme apparaît en décalage avec la réalité anthropo-géographique[5].

Deux systèmes maritimes opposés

Le schéma westphalien apparu avec la colonisation et relancé avec les indépendances semble sans emprise sur les relations ou, plus exactement, les « réseaux »[6] transnationaux.

Ethnohistoire : les jalons d’un système qui perdure, du sultan des Sulu à Daech

Bien avant l’arrivée des Espagnols pour le trafic d’esclaves et surtout après pour leur résister, la mer des Sulu a été le théâtre d’exactions, abordages et prises d’otages, comme en témoignent les travaux de James Warren[7]. En écho, dans leur étude sur ces « Barbaresques des mers orientales », Guislaine Loyré et Alain Rey insistent sur la nature de la piraterie au sein de ces populations, regroupées sous le terme générique de Moro par les Espagnols. La piraterie y serait « l’expression d’un tenace particularisme ethnique[8] ». Contre les Espagnols au XVIe siècle, contre les Américains à la fin du XIXe siècle et aujourd’hui contre le pouvoir central et catholique, ces pirates ne défendent pas une religion. Ils se battent « contre l’intrus (…) pour la défense de ce qui représente leur indépendance, leur liberté de commercer, de se procurer butins et esclaves ». Aussi les auteurs valident-ils l’idée « d’un mode de vie déjà fixé dans ses particularités longtemps avant l’arrivée des Occidentaux[9] ».

A l’évidence, ce qu’écrivait Ghislaine Loyré, spécialiste de la région, à propos des pirates des Sulu au XIXe siècle, trouve ici un écho contemporain :

Certes, certaines entreprises pouvaient avoir un objectif stratégique, mais la motivation la plus forte était la prise d’un butin. (…) En fait, [les pirates] n’auraient reconnu que l’autorité de chefs d’expéditions capables de les conduire. (…) Originaires de Mindanao, ils se sont déplacés peu à peu vers le territoire de Soulou et même vers Sabah. (…) Certaines années, près d’un millier de personnes furent ainsi enlevées[10].

La tentation est grande de chercher des prolongements contemporains à ces traditions. De fait, les habitants des Sulu perpétuent toujours la criminalité maritime. Ils continuent à entretenir une étroite relation avec les populations de l’Est de Bornéo et du Sabah, composées de nombreux Philippins immigrés plus ou moins légalement, comme par exemple sur l’île de Gaya, île bicéphale face à Kota Kinabalu – resort versus ghetto – ou à travers les grilles du bureau d’immigration de Tawau à la frontière malayo-indonésienne[11]. Entre 100 et 150 000 clandestins stationnaient encore au Sabah en 2009.

Si d’anciens sultanats de Bornéo ont su offrir de nouvelles infrastructures à leur population, les conduisant à abandonner leurs exactions, les peuples des Sulu poursuivent toujours leurs activités illicites au mépris des frontières et des gouvernements. Plus qu’un particularisme ethnique, ce sont la guérilla et les violences au sud des Philippines qui n’ont pas contribué au changement de ces pratiques. Les otages ont ponctuellement remplacé les esclaves et les biens de contrebande se substituent aux butins. L’idée de « piraterie » peut faire office de « facteur de dramatisation »[12] aux yeux de Romain Bertrand, mais le problème est plus ancré et complexe, avec en toile de fond la religion et son volet identitaire.

D’une façon générale, le Joint War Committee des Lloyds a classé la mer des Sulu comme war-risk zone jusqu’en 2005. A cette époque et dans la lignée de raids menés des Philippines jusqu’aux villes et villages côtiers malaisiens[13], on conseillait de ne pas s’éterniser dehors la nuit tombée. Des connexions existaient entre cousins des deux rives de la mer et le trajet étaittrès rapide à bord de vedettes entre les deux pays[14]. Le paroxysme fut atteint avec les prises d’otages de Jolo en 2000. Quelques années plus tard, mers des Sulu et de Sulawesi (ou Célèbes) devinent un carrefour logistique de choix pour la Jemaah Islamiyah (JI) qui y établit la Mantiqui III, dirigée par Nasir Abas, futur prisonnier et repenti. Il racontait alors comment il procédait pour faire passer des paquets à travers les frontières grâce au service des pêcheurs locaux[15]. Celui qui allait devenir le chef de la police indonésienne, confirmait la porosité, voire l’artificialité des frontières en racontant que des maisons bâties sur l’île de Sebatik pouvaient se trouver à cheval sur la Malaisie et l’Indonésie[16]. Même le débarquement surprise des forces de la Royal Sulu Sultanate Army en février 2014 tend à illustrer la contestation permanente des frontières[17].

Le manque d’emprise de l’acteur westphalien

Longtemps ces problématiques ont été éclipsées par celles du détroit de Malacca traversé par davantage de navires et où baigne Singapour, ses universités et ses médias. Les Sulu avaient les allures de trou noir criminologique. Les activités y étaient opaques et les traitements statistiques approximatifs. Mak Joon Num a par exemple montré comment la police maritime malaisienne avait soudainement baissé la courbe des actes de brigandage côtier peu après la prise d’otages de Sipadan – et conclue à Jolo – afin de ne pas nuire davantage à la réputation du pays ; à l’inverse, le Bureau maritime international avait dû augmenter les actes recensés dans la zone, dans le but de recoller au plus vite avec l’image de la région.

L’intérêt pour cette mer est revenu avec les velléités d’allégeance à Daech aujourd’hui. La communication des groupes sud-philippins tentent de singer au mieux celle de la maisonmère[18] ; les otages ne sont plus exploités pour le simple financement mais aussi pour s’exposer au monde, le tout dans un contexte de développement régional, au-delà des seuls forages de Balikpapan plus au sud. Côté Indonésie, par exemple, la province du KalimantanNord, récemment créée, se donne des allures d’archipel des Riau – une autre jeune province, tout aussi grande, éloignée de Jakarta et le long de deux autres frontières. Pas étonnant que sa capitale Tarakan (plus de 240 000 habitants) prenne Batam comme modèle, avec le même statut de kota (ville), un site Internet bilingue et un slogan sans équivoque – « vers un nouveau Singapour » –[19], tandis que Nununkan, plus limitrophe, se retrouve dans la posture des Anambas. A une autre échelle, sont en jeu les connexions portuaires transversales, telle la nouvelle route maritime entre Davao City, General Santos et Bitung inaugurée fin avril par les présidents indonésiens et philippins, respectivement Joko Widodo et Duterte, ainsi que le développement de la Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines-East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA), à l’image des anciens triangles de croissance du détroit de Malacca, voire des liaisons maritimes de Java vers le Pacifique[20]. Rappelons qu’aux Philippines, l’augmentation de 11 % de touristes étrangers entre 2015 et 2016 compte dans la croissance de 6 % en 2015. A ce titre, elle ne peut être négligée, d’où le regard sur la sûreté insulaire.

De premières tentatives inspirées de Malacca et de Somalie

Inutile de revenir sur les efforts multilatéraux ou même régionaux : l’ASEAN Way, contrainte par la non-ingérence et le consensus, n’a jamais fait ses preuves et la convention contre le terrorisme de 2007, entrée en vigueur en 2011, n’a pas eu l’impact souhaité – comme ce fut le cas pour d’autres défis internationaux contre lesquels l’ASEAN n’a pas pu lutter, à commencer par les feux de forêts des Riau. La diplomatie Track 2, via le CSCAP (Council for Security Cooperation in the Asia-Pacific European Union) par exemple, n’a pas été davantage productive. Quant aux tentaculaires groupes de travail et réunions ministérielles de l’ASEAN sur le crime transnational depuis 1997, en lien avec ASEANPOL, ils furent sans effets.

A défaut, les premières options ont été inspirées par les sursauts de la piraterie, en particulier au large de la Somalie. En découla tout d’abord un corridor le long du passage de Sibutu, qui a d’ailleurs permis de sécuriser la zone puisque les attaques se sont ensuite éloignées de cet axe stratégique. Des navires ont fait office de check points flottants tous les 30 milles nautiques afin d’être utilisés comme radars mobiles. La police philippine pensait disposer des bâtiments pour être ensuite en mesure d’intervenir au plus vite. Par ailleurs, il a été question de sea marshalls déployés par les Philippines à bord des navires de passagers domestiques. L’idée était d’étendre la mesure aux navires de commerce aux abords de Sibutu mais la question du port d’armes posait problème et demandait encore à être négociée avec la communauté des armateurs, autre acteur incontournable pour ces questions de sûreté maritime : BIMCO et Intertanko envisage d’ailleurs de réactualiser les Best Management Practices pour l’Asie du Sud-est, après l’océan Indien, en coopération avec des agences régionales[21]. De plus, la Littoral Monitoring Station (LMS) de Bongao, sur Tawi Tawi aux Philippines, a été ajoutée à la liste des points de contacts du Centre de partage d’informations (Information Sharing Centre – ISC) de l’Accord de coopération régionale pour combattre la piraterie et le banditisme maritime (Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery Against Ships in Asia – ReCAAP) dans le but de gagner en réactivité.

Outre le défi de la pérennisation de ces premières mesures, comme à l’accoutumée et selon le modèle du détroit de Malacca en butte au banditisme maritime ainsi qu’à la piraterie, le minilatéralisme prend le relais. Trois Etats directement concernés ont en effet plus de chance de s’entendre que dix. C’est ainsi qu’une série de premiers accords ont été pris pour lancer la coopération navale, tels l’Indonesia-Philippines Defence Cooperation Agreement signé en 1997, le Memorandum of Understanding (MoU) entre les marines indonésiennes et malaisiennes en 2001 et l’Agreement on Information Exchange and Establishment of Communication Procedures conclu en 2002 entre l’Indonésie, la Malaisie et les Philippines.

Reste le cas des patrouilles coordonnées retardées et mal définies. C’est à ce propos un long feuilleton qui se joue entre les trois pays concernés. En guise de prérequis, rappelons qu’Indonésie et Malaisie jouèrent les intermédiaires dans le cadre des accords de paix, respectivement en 1996 et 2014 pour le Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Précisons aussi que Manille et Kuala Lumpur se sont montré suffisamment mâtures, selon Malcolm Cook, de l’ISEAS à Singapour, pour mettre entre parenthèse leurs désaccords territoriaux autour du Sabah. Dès 2012, les secrétaire ou ministres de la Défense des Etats voisins se sont réunis et ont envisagé de telles manœuvres. Tout partait sur des bonnes bases puisque, comme dans le détroit de Malacca, une telle initiative repose sur de premiers accords bilatéraux (cf. supra). En sus, deux des trois pays ont déjà expérimenté la mise en place des Malacca Straits Patrols (MSP) tandis que l’unité de commandement et l’échange de l’information pourraient s’inspirer de la Combined Task Force 151 selon BA Hamzah[22]. Malgré cela, le processus semble s’éterniser. Après de premiers échos, un plan d’action en quatre points a été validé en mai 2016 par les responsables des diplomaties avec un espoir de corridor géré à trois en juin. Ont suivi une réunion des homologues de la défense puis les Standard Operating Procedures (SOP) en août 2016. Des mesures intermédiaires ont suivi, comme l’idée habituelle de hot pursuits entre Indonésie et Philippines, sur la base d’un accord frontalier de 1975 – mais sans autres précisions. Les deux capitales se sont aussi entendues sur des patrouilles coordonnées deux fois par an. Entre temps les déclarations conjointes se sont enchaînées sans aucune concrétisation et avec toujours le même flou autour de l’appellation : « coordonnées » ou « conjointes »[23]. En réalité, les deux étaient envisagées, avec notamment une patrouille commune, impliquant trois bâtiments qui devaient rallier ensemble Tarakan (Indonésie), Sandakan (Malaisie) et Bongao (Philippines)[24]. Mais le lancement fut à nouveau reporté en avril 2017 à cause de l’absence du secrétaire à la Défense philippin, en déplacement officiel au Moyen-Orient avec son président. A l’occasion de la Shared Awareness Meeting organisée par l’IFC à Singapour le 13 juin, l’officier de liaison annonçait le lancement non de patrouilles mais d’un exercice conjoint – les mots ont leur importance et le flou subsiste – pour la semaine suivante[25] ; d’ailleurs, en guise de préparation, déjà des bâtiments malaisiens et philippins visitaient le port indonésien de Tarakan le 17 juin[26]. Enfin, dans la lignée des expériences à Malacca et parce que son Premier ministre s’est dit particulièrement préoccupé par l’instabilité à Marawi, Singapour a profité du Shangri-La Dialogue pour proposer ses services et participer à la lutte[27]. A cette occasion, on a d’ailleurs vu réapparaître le discours sur un probable « second front » de la terreur – sur le même modèle de la psychose paranoïaque née de la Global War on Terror des années Bush fils28. A l’appui – ou pas – de cette idée, notons que le département de la Défense nationale philippine comptait 40 combattants étrangers ayant traversé les Sulu pour rejoindre Marawi[28] ; dans le Straits Times était fait état d’un Singapourien – mais longtemps basé en Indonésie – et de cellules de Daech dans chaque provinces indonésiennes – même si Zachary Abuza s’inquiétait plus de la JI à moyen terme.

Dans ce contexte, l’approche très classique pour lutter en mer contre la criminalité en général et le terrorisme en particulier se révèle-t-elle pertinente ou simplement communicationnelle, sachant qu’en toile de fond se dressent des enjeux économiques, voire politiques – avec le retour de l’Etat sur les marges des archipels indonésiens et philippins ?

L’inadaptation des méthodes habituelles

En attendant la confirmation des premiers résultats sur la moyenne durée, deux séries d’arguments – liés d’une part au « chassé », d’autre part au « chasseur » (dans le contexte régional ou local) – invitent à la circonspection.

Difficile ou impossible ciblage

Dans un premier temps, il parait difficile de s’adapter à la proie. Les mesures tout juste évoquées risquent de passer à côté de la face immergée de l’iceberg.

En se positionnant tout d’abord dans un secteur comme le font les Philippines, le risque est de ne faire que déplacer le problème, comme ce fut déjà le cas dans le bassin somalien ainsi qu’en mer de Chine méridionale. Les criminels des Sulu se sont en effet déjà reconfigurés à plusieurs reprises.

Dans un premier temps, entre février et septembre 2016, pêcheurs et petites barges ont été des cibles de choix car vulnérables, essentiellement le long des côtes, avec en moyenne un cas par mois. Puis, octobre-décembre a été le théâtre d’une forte hausse du nombre d’attaques, accompagnée d’une forte variété de victimes : cargos, vraquiers, tankers de gros tonnages et un bateau de plaisance en novembre. L’essentiel des attaques se situaient dans un rayon de 185 km (100 milles nautiques) autour de Tawi-Tawi, Jolo et Basilan. Enfin, tandis que des groupes liés à Abu Sayyaf optaient toujours pour la piraterie, les côtes ont à nouveau été les cibles de plusieurs gangs, avec souvent des locaux dans le viseur. Mais les occidentaux ne doivent pas baisser la garde. Sans remonter 2000 et à l’affaire de Jolo, où les otages avaient été capturés à Sipadan, en Malaisie, Abu Sayyaf a déjà montré sa capacité à se déplacer loin de ses camps de base, par exemple vers l’île de Samal, éloignées de plus de 550 km (300 milles nautiques). En septembre 2015, deux Canadiens, un Norvégien et une Philippine y avaient été pris en otages dans un complexe touristique[29]. Plus récemment, une nouvelle opération de kidnappings de grande envergure a été tentée sur Bohol, vers Cebu. Les dix membres du gang y était attendus par les forces philippines. Cinq y ont trouvé la mort[30].

Les observateurs s’interrogent sur ces mouvements : n’est-ce que la poursuite d’anciennes pratiques, ne permettant aucune conclusion et expliquant pourquoi les touristes n’annulent pas leurs séjours dans la région ? Pour d’autres ce serait le signe que les terroristes trouvent de moins en moins d’endroits où se réfugier, soit à cause des opérations militaires menées discrètement par l’armée sur les îles philippines selon l’Associate Professor Edurardo Araral, en poste à Singapour, soit parce que les populations locales n’aspirent aucunement sinon à postuler au rang de wilaya, au moins à s’islamiser davantage[31]. Il y aurait même l’idée d’actes désespérés à se jeter dans des projets de grandes envergures, ce qui correspondrait au portrait de certains jeunes combattants à Marawi. Joesph Franco, chercheur philippin basé à Singapour[32], signalait à ce propos que beaucoup justifiaient leurs actes criminels par le jihadisme ; il rappelait aussi l’idée de « loaded term » en ce qui concerne le « jihad ».

Ensuite, une fois l’ennemi localisé, la tâche demeure complexe. Les forces criminelles qui naviguent d’îles en îlots ne constituent qu’un aspect du défi des Sulu. Derrière Abu Sayyaf se cachent une multitude d’acteurs, au cœur d’une sorte d’archipel ethno-criminel. Aux Sud des Philippines, on compte ainsi 18 groupes ethniques et 27 langues différentes. Abu Sayyaf représente en réalité 60 à 80 clans familiaux, regroupés en quatre factions[33]. Ainsi, tel un bateau à plusieurs coques, attraper l’un n’empêche pas l’autre de poursuivre ses méfaits. Connaître les intentions de l’un ne dit rien de l’autre. Tous naviguent entre pur banditisme et terrorisme. Et même le terrorisme peut être aux accents soit sécessionnistes soit salafistes.

Dès lors, à moyen terme, le doute prévaut quant à l’adaptabilité, à la réactivité, voire à la plasticité, donc à l’efficacité des premières mesures, d’autant plus que des difficultés encore plus prégnantes nuisent au rétablissement de l’état de droit en mer.

Les premiers retours d’expérience du détroit de Malacca

A partir de ce qui a été expérimenté dans le détroit de Malacca, il apparaît que les mesures bi ou trilatérales en mer demeureraient sans effet en cas de décalages entre les annonces et la réalité du terrain. Dans cette hypothèse, les malfrats, un temps effrayés puis rassurés, retournent à leurs affaires crapuleuses. Par ailleurs, tout reste lié à la reprise en main des Etats à long terme, notamment pour renforcer leurs forces de l’ordre ou lutter contre la corruption interne. On a ainsi vu des chefs de gangs quitter le monde du crime, s’éloigner géographiquement puis revenir aux affaires vers 2010. Idem avec des hommes de main mariés, jeunes pères mais rapidement nostalgiques ou nécessiteux et prêts à reprendre, ce qui a expliqué le rebond des actes de brigandage et piraterie au large des îles Riau en 2011-2015.

A ce titre, la pression internationale, autant médiatique que diplomatique, peut payer. Ce fut le cas pour nettoyer le chenal Philippe au sud de Singapour, entre les îles indonésiennes de Karimun et Batam, connues pour abriter des repaires pirates. Tandis que les incidents s’y concentraient, l’Indonésie a dû se résoudre à prendre des mesures vers 2015-2016 : meilleure veille du trafic et accompagnement des navires de commerce ; lutte contre la corruption par le biais d’une part d’informateurs liés à une ONG connectée à la commission d’éradication de la corruption mise en place en 2002 (KPK – Komisi Pemberantasan Korupsi), d’autre part d’une entreprise privée en charge de repérer les mauvais larrons au gré des escortes. Par ailleurs, plus que les patrouilles et accords trilatéraux, c’est la nomination de chefs rigoureux et honnêtes, par exemple à Tanjung Pinang dans le secteur de la Flotte ouest des îles Riau, qui a permis la mise en place de WFQR teams (Western Fleet Quick Response). La clé est donc finalement plus dans les bureaux de ressources humaines que dans les entrepôts ou caisses de l’Etat. Aussi le « désert des Tartares des Sulu » mérite-t-il – peut-être ! – un renouvellement en profondeur de ces hommes et femmes en poste. Déjà des Quick Response teams viennent d’y être mises en place, à Tarakan.

En plus de mesures à l’encontre des commandements, c’est la contrebande qui doit être ciblée depuis les pelabuhan tikus (ports-souris) indonésiens et leurs équivalents malaisiens (vers Kudat et Tawau par exemple) ou encore philippins. Les habitants ont un coup d’avance sur les autorités ; tous vont et viennent à travers les frontières. Un chercheur rapporte l’existence d’une école indonésienne (et d’un consulat) à Davao, sans oublier les relations intermariages, même avec les groupes non-islamisés[34]. Ces liens rappellent le Large Marine Ecosystem des mers de Sulu et Sulawesi. En limitant ces connexions, déjà entrevues aux abords du détroit de Malacca et sur lesquels ils se greffent, les réseaux bandits-pirates-terroristes seraient indirectement et durablement touchés : le terreau se prêterait moins à leurs activités.

Enfin, le dernier point bloquant a trait au rapport des gouvernements à la coopération trilatérale. Une étude sur la région confirme qu’au-delà de la sacro-sainte souveraineté – déjà bloquante au niveau de l’ASEAN – les gouvernements sont toujours dans le calcul du gainbénéfice et peu disposés à la prise de risque – ou à la part d’inconnue – que sous-entend un engagement bi ou trilatéral ; il se pourrait alors que les négociations se prolongent à l’envie[35]. Notons aussi le décalage habituel et classique dans le détroit de Malacca entre les niveaux ministériels et les hommes en place sur le terrain : si le diplomate se montre ravi des accords entrevus, le soldat sur le terrain reste seul maître à bord et sa reluctance à coopérer suffira à bloquer des processus déclenchés en hauts lieux[36].

Toutes ces remarques tirées d’expériences passées poussent à nuancer l’enthousiasme des diplomates. Le terrain des Sulu peine à contrebalancer ce point de vue.

Des obstacles à la coopération propres au système des mers de Sulu-Sulawesi

Les méthodes envisagées trouvent également des obstacles spécifiques au terrain des Sulu. Sur le plan économique, l’Indonésie s’est par exemple inquiétée pour ses pêcheurs, ciblés par les kidnappeurs, puis pour ses barges de charbon vers les Philippines. Lasse, elle a ensuite édictée un moratorium sur ces liaisons afin de mettre la pression sur Manille. Jakarta a également mis en place des bases le long de la frontière. Aussitôt des analystes comme l’Américain Zachary Abuza ont certes relevé l’intérêt de ces installations en guise de contrôle politiques des populations mais tout en s’interrogeant sur l’efficacité opérationnelle : à ses yeux, ce sont plus des patrouilleurs, notamment aériens, qui font défaut[37].

Il convient aussi de considérer de façon particulière les populations du Sud des Philippines mais aussi du Sabah oriental voire de Kalimantan-Nord. Par rapport au détroit de Malacca (pour Singapour et la Malaisie), il s’agit de territoires très éloignés des capitales, peuplés d’ethnies nationalement minoritaires, sujets à des migrations domestiques[38] et en manque d’infrastructures, ce qui explique l’attention à porter vers la terre (cf. infra). L’idée de potentats locaux fait encore sens dans ces contrées reculées : il s’agit de zones grises à reconquérir pour l’Etat qui y est défié et contourné. Que ce soit à travers la décentralisation (en place depuis 1999 en Indonésie) ou des régimes spéciaux qui peuvent glisser vers le fédéralisme – qu’a osé évoquer Duterte –, des initiatives sont prises mais demandent à être confirmées. Se pose par exemple la question des compétences locales ou des baronnies politiques, avec l’achat de voix, de plus en plus autonomes. Le défi est d’autant plus grand pour le président philippin que les habitants de Mindanao se méfient après avoir déjà expérimenté nombre d’espoirs déçus.

En ce qui concerne les équipements, le nouveau venu dans les questions de sûreté maritime – les Philippines – paraît très en retard (cf. Annexe). Sa marine n’a jusqu’ici profité qu’essentiellement de dons. La (re)bâtir impliquera d’ailleurs non seulement des équipements mais aussi de la formation et de la réflexion (doctrine). En 2016, elle comptait 22 000 hommes, auxquels s’ajoutaient 8 700 fusiliers-marins et 6 000 garde-côtes. La marine se déploie depuis quatre bases (Cavite, San Vicente, Mactan et Ternate). Au 1er octobre 2016, elle pesait 18 220 tonnes. S’agissant du corps de garde-côtes, en charge de la surveillance des littoraux et de la police, il a été créé en 1970. Son personnel est évalué à 3 500 hommes par Flottes de combat en 2016. Quant au Coast and Geodetic Survey, il est rattaché au ministère de la Défense mais est armé par des civils[39]. Au total, le budget philippin de la défense était le troisième plus petit de l’ASEAN en 2015 avec 2,2 milliards de dollars, soit moins de la moitié que la Malaisie et environ un quart de l’Indonésie alors que sont concernés 7 107 îles, sur une surface de 299 764 km² – à titre de comparaison, l’île de Mindanao, où se concentrent les défis et quelque 400 militants, est légèrement plus grand que la Nouvelle Aquitaine[40].

De façon générale aux Philippines – théâtre principal des méfaits, du fait des eaux archipélagiques – le président peine à donner un cap stratégique précis. Comme le souligne Joseph Franco, il balance entre un traitement simplement criminel de la question, à propos d’« hommes désespérés », avant de parfois menacer, littéralement, qu’il mangerait le foie [des militants] avec du sel et du vinaigre. Finalement, c’est l’armée philippine qui tendrait à pondérer l’approche et à fixer la ligne directrice[41].

Reste enfin à considérer le contexte juridique et ses incidences sur d’éventuelles coopérations. Toutes les frontières maritimes ne sont pas clairement définies, ce qui nuit à la coopération internationale. S’agissant de l’Indonésie, elle a défini ses eaux territoriales en 1960, en les adaptant à la convention de Montego Bay – et son article 47 pour basculer dans le régime des eaux archipélagiques. Depuis, quatre révisions ont fait l’objet de dépôt auprès des Nations unies, notamment à propos des Ambalat. A Manille, la loi 5446 de 2009 a réactualisé de précédents textes (Act 7160 et Act 9522) ; il s’agit aussi aux Philippines d’eaux archipélagiques. Seule la Malaisie laisse la part au flou en ne publiant pas officiellement ses lignes de bases : le Legal Continental Shelf South China Sea ne concerne en effet que la mer de Chine méridionale. Au-delà de ces démarches unilatérales et incomplètes, il reste à confronter les approches. Le flou qui existe à terre – par exemple sur l’île de Sebatik, entre Malaisie et Indonésie – risque de se prolonger en mer. Entre Indonésie et Philippines, des négociations se sont tenues de 1994 à 2014 au fil de huit réunions du Joint Permanent Working Group on Maritime and Ocean Concerns (JPWG-MOC). En revanche, Kuala Lumpur ne facilite guère les opérations de clarifications. Une multitude d’accords se sont enchaînés, ajoutant le plus souvent du flou au flou. Ce qui apparait souvent comme la référence au large du Sabah (Boundary Agreement between Great Britain and the United States en 1930), sans définir de ZEE car antérieur à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, revient via certaines dispositions sur un texte de 1903 (Confirmation of Cession of Certain Islands). Des îles vont et viennent d’un pays à l’autre au gré des accords, sachant que les revendications des Philippines sur le Sabah l’empêchent de définir précisément ses propres eaux territoriales[42]. Finalement, il apparait que c’est la définition d’un point commun aux frontières de l’Indonésie, de la Malaisie et des Philippines qui permettrait de régler ces questions et répartir ainsi au mieux les tâches[43].

Nouveaux acteurs, nouveaux outils… nouvel « écosystème »

L’analyse des obstacles rencontrés pour la coopération navale – à cause des criminels aussi bien que des forces de l’ordre et de façon générale aussi bien que dans les seules Sulu – pousse à proposer de nouvelles pistes fondée sur les spécificités anthropo-géographiques.

De la coopération en mer à celle dans le plus large environnement maritime

L’IFC avait judicieusement relevé que sur la période la plus touchée, en novembre-décembre 2016, environ 0,7 % des navires avaient été concernés par ces attaques – sur une base de 35 navires par jour dans le passage de Sibutu selon le seul AIS (Automatic Identification System). L’impact sur l’industrie maritime (de gros tonnage) demeure donc négligeable, comme dans le détroit de Malacca. C’est essentiellement à terre que tout semble se jouer. Les accrochages avec les bandes de rebelles ont porté des coups fatals à ces dernières, que ce soit à Semporna en décembre 2016 ou à Bohol en avril 2017. Les décès de chefs de file, tel Muamar Askali ou Abu Rami à Bohol (avec cinq compagnons)[44], ont coïncidé avec une baisse de l’activité criminelle en mer. En parallèle, onze membres se sont rendus aux autorités le lendemain de la mort de Abu Rami, le 11 avril, sur l’île de Tawi Tawi : depuis fin 2013, ces militants d’Abu Sayyaf, membres des familles Sairul et Dambong, fournissaient en otages les souscommandants de Jolo, dont Abu Rami mais aussi Al Habsi ; ils étaient menés par Berong Sairul (Boy Master), secondés par Ben Saudi Dabong (Boy Pangit) et opéraient depuis l’île de Bulu-Bulu, non loin de celle de Mataking, au large de Semporna au Sabah. Enfin, même Radulan Sahiron, l’un des commandants supérieurs d’Abu Sayyaf, annonçait à cette période son intention de se rendre. Plus tard, l’état de siège à Marawi en mai 2017 a concentré l’essentiel des forces et de l’attention des sympathisants d’Abu Sayyaf, comme s’il était envisageable de provoquer, attirer, concentrer puis éliminer les forces rebelles. C’était au tour d’Isnilon Hapilon, dont l’ambition restait de monter une wilaya, de faire l’objet d’une violente chasse à l’homme. La sûreté maritime doit en conséquence englober le cas des arrière-pays.

Dans le même esprit en vue d’une approche plus large (comprehensive ?), il serait possible, dans un premier temps, de coopérer – même à la seule échelle nationale, mais entre terre et mer – au moins dans une optique de renseignement. On l’a vu dans le cas de Bohol : des informations en avance de phase permettent des embuscades et interpellations en amont de kidnappings. Dans ce cadre, l’expérience de Frank Kitson menée au Kenya à partir des counter-gangs et qu’il a théorisé en 1960 se prêterait au terrain philippin où déjà des groupes se trahissent et sont prêts à se donner aux autorités. Les monter les uns contre les autres en y semant la zizanie semble aisé. En revanche, ces opérations pourraient poser la question des exécutions extra-judiciaires, sur le modèle de la lutte anti-terroriste en Indonésie au début des années 2010. Les autorités indonésiennes, emmenées par le Detasemen Khusus 88 (Détachement spécial 88), ne s’embarrassaient guère de prisonniers et préféraient des éliminations systématiques des militants de la Jemaah Islamyah, de fait considérablement affaiblie et contrainte au repli.

Ces initiatives philippines à terre ne font encore guère l’unanimité. L’insurrection de Marawi se poursuivait au bout de quatre semaines ; la ville était ravagée et détenue à 15-20 % par des militants pourtant limités à quelques centaines ; les troupes se révélaient non-préparées au combat urbain. La lutte contre le narcotrafic risquait par ailleurs de nuire aux capacités opérationnelles de l’armée[45]. De plus, le processus de paix, qui permettrait de soustraire des arguments mobilisateurs aux forces militantes, ne semblait pas parfaitement enclenché ; le comportement de Duterte vis-à-vis du FILM (Front islamique de libération moro) en tant qu’interlocuteur principal laissait par exemple planer le doute. Il s’agit pourtant d’une étape nécessaire pour ne pas transformer Mindanao en sas ou bastion de Daech. Enfin, des risques de corruption, à savoir de collusion entre terroristes et fonctionnaires locaux, ont été soulignés par une ONG locale (Save Sulu Movement)[46].

Deus ex-machina : les grandes et moyennes puissances (périphériques)

L’idéal serait certes pour les Etats concernés d’agir seul, sur leurs territoires, aux racines mêmes des violences, qu’elles soient administratives et/ou économiques – puisque le Bangsamoro (région autonome des Moro), sur l’île de Mindanao, demeure par exemple la région la plus pauvre des Philippines.

Mais en attendant que les difficultés susmentionnées soient levées, le salut se trouve-t-il à l’étranger ? Après les échecs de la mise en place de l’Initiative pour la sécurité maritime régionale (Regional Maritime Security Initiative – RMSI) et dans l’attente d’hypothétiques cooperative mechanisms sur le modèle du détroit de Malacca pour veiller à la sécurité maritime – et indirectement à la sûreté grâce à une meilleure veille –, l’aide internationale s’effectue sur une base bilatérale.

Les Etats-Unis ont toujours été présents dans la région. Même à l’époque des propos les plus durs de Duterte à l’encontre de Washington, il a été question de rotation des troupes mais jamais de départ complet et définitif, surtout dans le sud. On a rapporté par ailleurs comment l’attaché de défense américain avait eu droit à un traitement de faveur lors d’une cérémonie et avec quelle célérité l’ambassadeur américain avait décoré le secrétaire à la défense philippin. A l’époque du Shangri-La Dialogue 2016, Washington a également organisé un exercice multilatéral coordonné[47]. Un an plus tard, face à l’insurrection de Marawi, on apprenait que les Américains apportaient un soutien logistique, notamment auprès du Light Reaction Regiment tandis que Duterte admettait que l’armée était toujours restée pro-Etats-Unis[48]. Côté Indonésie, les Américains se sont très rapidement positionnés à Tarakan par le biais de l’ICITAP (International Criminal Investigative Training Assistance Program)[49]. Comme ils l’avaient fait à Batam, face à Singapour, les Américains ont activé ce programme du département de la justice pour procéder à des entraînements ainsi qu’à de l’échange d’information. De même, à partir de 2006 et pour un montant de 57 millions de dollars, des radars ont été implantés le long des côtes dans le cadre de l’Integrated Maritime Surveillance System (IMSS). Ce fut l’objet d’âpres discussions puisque derrière le prétexte du contreterrorisme, cher aux Indonésiens, se cachaient la surveillance du trafic et de la Chine, chère aux Américains, d’où des désaccords sur l’implantation des installations.

D’ailleurs, la Chine proposa plus tard d’autres radars, toujours dans la région, pour un projet estimé à 150 millions de dollars. Dix ans plus tard, les Philippines ont demandé dès janvier 2017 à Pékin de venir patrouiller. Le député Harry Roque suggérait même aux Chinois de tirer des missiles sur Abu Sayyaf. Sans doute était-ce pour s’assurer des investissements chinois… Aucune réponse ne parvint de Pékin mais, en avril, l’un de ses bâtiments fit escale aux Philippines. Duterte le visita et réitéra ses propositions. Son conseiller pour la sécurité nationale acquiesça mais dut préciser que, dans tous les cas, une telle opération nécessitait un traité. Pour l’heure, il était question de patrouille ou exercice conjoint.

Comme à l’accoutumée, le Japon se tient en embuscade. A l’occasion du cinquième dialogue de défense vice-ministériel début 2017, Tokyo s’est déclaré prête à apporter son soutien, sans que sa nature soit précisée : Manille parlait de dons de patrouilleurs – comme les Multi-Role Response Vessels (MRRVs) déjà offertes aux garde-côtes philippins – quand les Japonais se limitaient à l’idée de « capacity building », voire d’entraînement comme ce fut suggéré en juin[50]. Toutefois, comme dans le détroit de Malacca, il n’était pas question de participation aux patrouilles en mer[51].

Le G7 s’est positionné sur la mer de Chine méridional et la liberté de navigation. Il s’est aussi inquiété de la piraterie mais sans davantage de dispositions et précisions géographiques[52].

Même l’idée d’une task force du même type que celle mise en œuvre au large de la Somalie a été demandée par le président Duterte à l’occasion du sommet de l’ASEAN fin avril 2017, sans qu’aucune suite concrète ne soit donnée à cette initiative[53].

Au-delà des grandes puissances ou organisations multinationales, demeure l’acteur privé. En l’occurrence, il convient de ne pas négliger le travail mené d’une part par des ONG comme Ocean Beyond Piracy en termes d’aiguillon dans la lutte contre la piraterie et le banditisme maritime. S’agissant d’autre part des acteurs privés à buts lucratifs, leur tâche risque d’être plus compliquée. Déjà plus à l’ouest, jamais le marché des sociétés de sécurité privées en mer ne s’est réellement implanté comme en témoignaient les plaquettes mensongères. Par ailleurs, le statut des eaux des Sulu, en grande partie archipélagiques, oblige à un passage qui empêche le recours aux armes à feu, de même que dans les zones au statut de détroit.

La France et sa gamme d’atouts dans les approches maritimes

Dans ce cadre-là, la France dispose de trois atouts à faire valoir pour proposer ses services. Tout d’abord, en étant extérieur à la zone, Paris ne risque de bouleverser ni l’équilibre entre Chine et Etats-Unis, ni la « diplomatie du bambou » des pays riverains. François Hollande et Jean-Marc Ayrault se sont déjà rendus à Manille, ainsi qu’à Jakarta et Kuala Lumpur s’agissant de l’ancien président. Même si les autorités locales savaient que M. Hollande ne se représenterait pas, il s’agit d’un signal positif envoyé aux interlocuteurs sous-régionaux des Sulu. A cela s’ajoute les frégates en transit vers le Pacifique ou en essai dans la zone.

A présent le terrain préparé, Paris peut proposer d’une part des équipements non seulement aux Indonésiens, voire Malaisiens, mais surtout aux Philippins qui ont tout à bâtir étant donné l’état embryonnaire de leurs forces en mer. Des témoignages rappellent les propositions françaises, plus globales que beaucoup car intégrant non seulement le matériel mais aussi la formation et le début de doctrine nécessaire à l’emploi optimum des équipements.

D’autre part, Paris est en mesure de proposer non seulement équipements et entraînements mais aussi un modèle ou type d’organisation susceptible de faciliter le travail inter-agences, dans des pays où se superposent les forces de l’ordre en charge de la police des mers[54]. Aux Philippines, par exemple, ce sont les garde-côtes qui opèrent au large de Mindanao, avec des bâtiments du Bureau de la pêche et des ressources aquatiques. La police n’a pas de bateaux pour les longues distances mais elle parvient à patrouiller dans le détroit de Balabac, au sud de Palawan. Quant à la marine et à l’Air Force, elles seront impliquées dans les patrouilles trilatérales. En Malaisie, un effort sensible a été fait avec la mise en place de l’ESSC (East Sabah Security Command) qui vise à coordonner les initiatives. Un marin le commandait en 2016 ; un policier (Dato’ Wan Abdul Bari Wan Abdul Khalid) l’a remplacé en 2017[55] : cette initiative aux accents de l’AEM est à nuancer avec l’action de la MMEA (Malaysian Maritime Enforcement Agency), devenue garde-côtes et soucieuse de ses prérogatives vis-àvis de la marine royale[56]. S’agissant enfin de l’Indonésie, les réflexions sont en cours autour du Bakamla (Badan Keamanan Laut – Bureau de sûreté maritime) : corps de garde-côtes qui s’ajoute à la dizaine d’administrations existantes ou agence de coordination sur le modèle de l’AEM ? Des chercheurs comme Siswanto Rusdi plaident pour cette dernière approche, arguant que les questions budgétaires ne sont pas recevables : l’enjeu n’est pas de s’équiper mais de coordonner comme le SGMer (Secrétariat général de la mer) ou le Centre opérationnel de la fonction garde-côtes s’y emploient, ce dernier au quotidien en effectuant de la fusion de l’information. Signe des temps : on apprenait mi-juin qu’à Tarakan, des troupes aussi bien de la marine (district : Lantamal XIII) que de la police se mettaient collectivement en état de veille renforcé du fait de la situation à Marawi[57]. En creux, se pose ensuite la question de la coordination à l’échelle régionale : que ce soit à l’IFC (Information Fusion Centre) de Singapour – plutôt que via le centre du ReCAAP[58] – ou au niveau trilatéral comme c’est prévu ? Mais est-ce que chaque représentant ou officier de liaison aura connaissance de tous les éléments au sujet de ses eaux ou uniquement de celles rapportées par son agence de tutelle ? De ces éléments, il apparaît donc que l’AEM puisse trouver sa place dans la région et constituer ainsi une intéressante tête-de-pont en vue de future coopération[59].

Conclusion : de la sécurité non-traditionnelle à la sécurité humaine

Difficile d’évaluer l’impact en mer du désordre terrestre au sud des Philippines aussi bien qu’à travers les frontières aux abords des Sulu, que ce soit qualitativement (entre brigandage et terrorisme sécessionniste ou associé à Daech) ou bien quantitativement. Sur ce dernier point, le responsable de la sûreté maritime pour BIMCO (Baltic and International Maritime Council, la plus grande association d’armateurs au monde), feu Giles Noakes, remarquait malicieusement comment les constats de l’IFC (lucides et nuancés) relativisaient avec ceux du ReCAAP (volontiers catastrophistes et indifférents à la nuance)[60].

Le cas des Sulu doit interpeler certes pour les leçons à en tirer, à rebours, pour le détroit de Malacca, mais aussi pour d’autres zones transfrontalières.

Finalement, plus qu’une approche strictement maritime susceptible de ne satisfaire que les diplomates, c’est l’approche « globale » – chère à l’Union européenne, par exemple en Somalie – qu’il faut solliciter. Plus précisément, sur le modèle méthodologique singapourien, c’est l’« écosystème » dans son ensemble qu’il convient de considérer. Au-delà des seuls « pirato-terroristes », c’est la sécurité humaine qui s’impose comme variable décisive. Selon un rapport de l’ONU de 1994, celle-ci inclut les sécurités économique, alimentaire, sanitaire environnementale, personnelle, communautaire (cf. les accords de paix et arrangements en négociations) et politique. D’elles dépendront le devenir de la mer des Sulu. Une fois de plus, c’est avant tout le seul pays riverain, à savoir les Philippines, qui y détient la clé.

Epilogue

Depuis la première version de ce texte, les obstacles pour une coopération trilatérale effective perdurent même si des accords sont enfin en place, comme ce fut annoncé en juin. Reste à les appliquer. De même, sur le modèle du détroit de Malacca déjà évoqué, des patrouilles aériennes sont initiées ; là encore, il conviendra de les juger à l’épreuve du temps, du matériel disponible et des crispations autour des zones de souveraineté.

Pendant ce temps-là, le Japon s’active toujours (quatre radars pour les Sulu, offerts aux Philippines en novembre), voire la Russie (rapprochements Duterte-Poutine au gré des sommets de novembre) ; Singapour cherche à se positionner et à rejoindre les patrouilles mais est rattrapée par son aversion pour les opérations lointaines et sur le terrain ; une autre ONG s’évertue à faire travailler ensemble les garde-côtes de la région. Quant aux terroristes, à l’origine de ces diplomaties de défense, un coup dur leur a été porté à Marawi ; les chefs de file sont morts. Certes les autorités craignent le retour des combattants du Moyen-Orient. Cependant, Mindanao et ses approches maritimes ne vaut pas encore la Syrie et ses marches désertiques.

References