Avec cet article, l’auteur propose une mise en perspective historique et un constat des difficultés que rencontre ce pays, comme pris en étau entre l’Occident et l’Eurasie : voisinage tumultueux avec la Russie, fragilités économiques, exacerbations politiques, contestations des frontières… Pour lui, l’Ukraine, qui ne manque ni de ressources, ni d’atouts internes, ni de soutiens internationaux, pourrait agir sur ses propres faiblesses aux fins d’une meilleure intégration dans son environnement particulier.

Les opinions exprimées dans cet article n’engagent pas le CSFRS.

Les références originales de ce texte sont: « L’Ukraine abandonnée ? » par Jean-François DREVET dans le numéro 427 de la revue Futuribles.

Vous pouvez consulter l’article dans son intégralité ici.

Ce texte, ainsi que d’autres publications peuvent êtres consultés sur le site de Futuribles.

Parce qu’elle ne fait pas partie de l’actualité brûlante, l’Ukraine n’occupe qu’une place restreinte dans les médias. Son avenir est pourtant un enjeu important. Avec ses 603 000 kilomètres carrés, nettement plus étendue que la France, elle est le plus vaste pays européen après la Russie. Dans une Europe de plus en plus morcelée, ses 44 millions d’habitants la classeraient parmi les « grands » si elle n’était pas si pauvre. Aux parités de pouvoir d’achat, son produit intérieur brut (PIB) par habitant est trois fois inférieur à celui de la Pologne. Elle est néanmoins un partenaire commercial important : en 2017, ses échanges avec l’Union européenne (UE) ont atteint 37 mil – liards d’euros, 1 % du total de ses échanges, dégageant pour l’Union un excédent de 3,5 milliards d’euros.

L’Ukraine est le membre le plus important du partenariat oriental [1]. En 2014, elle a signé un accord d’association de la nouvelle génération [2], entré en vigueur en septembre 2017, qui prévoit une intensification du libre-échange. Ce rapprochement avec le marché unique européen a fortement déplu au Kremlin, qui aurait voulu que Kiev adhère à l’Union eurasiatique. L’avenir de l’Ukraine reste problématique en raison des menaces qui pèsent sur son intégrité territoriale et des doutes qui subsistent sur la pérennité de « l’indépendance par défaut » [3] acquise en 1991.

Au-delà des péripéties des dernières années, nous allons tenter de situer les perspectives à long terme et d’explorer quelques-unes des options possibles.

D’une richesse proverbiale à un territoire dévasté

Si les géographes ont célébré sa « merveilleuse fécondité du sol » [4] et ses richesses minières [5], suscitant les convoitises des zélateurs hitlériens du Lebensraum [6], l’Ukraine est aujourd’hui un pays en crise, subissant à la fois le poids de l’héritage d’un XXe siècle particulièrement violent et l’obsolescence de son modèle industriel paléo-technique fondé sur le charbon et l’acier. Comme les autres « terres de sang »[7], l’Ukraine a connu les ravages successifs de la Première Guerre mondiale (1914-1919) et de la Révolution russe (1917-1923), puis de la Seconde (1941-1945) avec le flux et le reflux des armées et l’extermination des juifs [8]. Dans les années 1930, la collectivisation de l’agriculture y a en traîné une terrible famine (Holodomor [9]. Si on ajoute les purges staliniennes et la catastrophe de Tchernobyl (1986), peu de territoires européens ont connu une histoire aussi tragique.

Plus que d’autres régions de l’ex- URSS, elle est confrontée aujourd’hui à une reconversion de grande am – pleur : en 1991, avec 18 % de la po – pulation de l’URSS sur 3 % du territoire, l’Ukraine produisait 35 % de la production agricole soviétique et 32 % de sa production industrielle. Les contraintes de la transition économique sont une épreuve sup – plémentaire pour une région qui n’a pas beaucoup de moyens financiers. Ce qui serait déjà difficile dans un pays stable l’est encore davantage dans le contexte chaotique qui a suivi l’indépendance. Bien que celleci se soit opé rée pacifiquement, la nouvelle Ukraine n’est pas parvenue à conserver son intégrité territoriale et à se doter d’un régime politique fonctionnel.

Des frontières « floues » [10]

Dans un espace dépourvu de li – mites naturelles, l’étymologie de l’Ukraine elle-même, « frontières », exprime les fluctuations du pays tout entier. Il a néanmoins reçu de son héritage soviétique des limites qui englobent presque tous les territoires revendiqués par les nationalistes ukrainiens de la première moitié du XXe siècle.

À l’est, avec la Russie, les deux populations étant intrinsèquement mêlées [11], Staline a inclus dans la république socialiste soviétique (RSS) d’Ukraine la plus grande partie (85 %) du bassin houiller du Donbass, bien que largement russophone, pour contrebalancer le poids de la paysannerie ukrainienne, réputée hostile aux bolcheviks.

À l’ouest, en 1945, faisant droit aux revendications des nationalistes, le dictateur a annexé les territoires ukrainophones de l’ancienne monarchie austro-hongroise [12] et une bande de territoire (le Boudjak) donnant à l’URSS un accès au delta du Danube. L’ancienne Ruthénie a été brutalement intégrée, son Église uniate [13] rattachée au patriarcat de Moscou et son agriculture collectivisée. Un échange obligatoire de population a expulsé les Polonais (les habitants de Lviv ont été envoyés à Breslau, aujourd’hui Wrocław). Les ukrainophones résidant à l’ouest de la nouvelle frontière sont venus en URSS ou ont été réinstallés par les Polonais en Warmie (ex-Prusse orientale). Ainsi la nouvelle frontière Pologne-Ukraine sépare deux territoires devenus homogènes.

Avec la Crimée (dont Staline avait expulsé les habitants tatars) offerte en 1954 par Khrouchtchev [14], la RSS d’Ukraine, membre fondateur de l’Organisation des Nations unies (ONU), a reçu des frontières confirmées par référendum en 1991 et internationalement garanties par le mémorandum de Budapest [15], ce qui n’a pas empêché les contentieux avec Moscou de se développer pendant les années 1990 et 2000 pour aboutir à la perte de contrôle de Kiev sur la Crimée et le Donbass.

Le cas de la Crimée

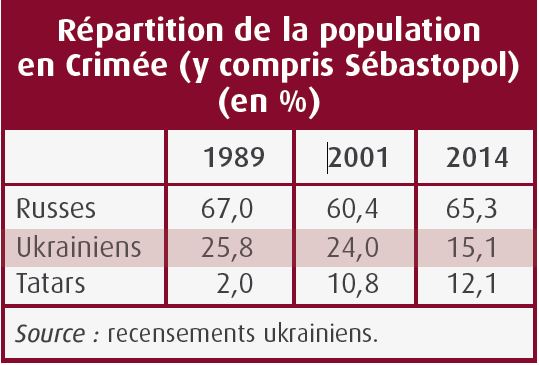

La Crimée, où la population russophone est majoritaire (60 % à 67 % suivant les recensements (tableau cicontre), a accepté de rester dans l’Ukraine lors du référendum de 1992. Sous un régime d’autonomie précaire, elle a connu une histoire troublée, marquée par les différends entre Moscou et Kiev. Après une reprise en main par une intervention de l’armée ukrainienne en 1995, l’autonomie a été reconnue par le Kremlin en 1997. En échange, l’Ukraine a accepté le maintien de la flotte russe de la mer Noire à Sébastopol [16], avec la préservation pour la ville du statut spécial hérité de l’URSS. En 2010, Moscou avait obtenu de continuer à stationner sa flotte jusqu’en 2042 [17].

En mars 2014, la chute du président ukrainien Ianoukovytch a décidé le Kremlin à prendre le contrôle total de la péninsule, ce qui n’a pas été très difficile, du fait de la présence militaire russe à Sébastopol. Moscou n’a pas non plus eu de problème à décider le parlement de Crimée à proclamer l’indépendance, puis à organiser un référendum qui a approuvé l’incorporation à la Russie (83 % de participation, 97 % de oui). Après l’acceptation de l’annexion par la douma, la république de Crimée est devenue un nouveau sujet de la fédération de Russie, et Sébastopol une ville à statut fédéral. Pour assurer ce rattachement, la Russie a décidé de construire un pont sur le détroit de Kertch, qui a été ouvert à la circulation routière en mai 2018 (la connexion ferroviaire est prévue pour 2019).

Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, cette violation des traités n’a pas de précédent. La Turquie n’a pas osé le faire à Chypre et jusqu’en 2014, la Russie s’était limitée à des prises de contrôle (Transnistrie moldave, Abkhazie et Ossétie du Sud géorgiennes). Cette annexion n’a pas été reconnue par la communauté internationale [18] et fait l’objet de sanctions économiques occidentales, notamment pour les produits originaires de Crimée.

L’Ukraine orientale

Ce n’était pas la fin des épreuves pour l’Ukraine. Suivant un scénario déjà rodé en 2008 en Géorgie (Abkhazie et Ossétie du Sud), profitant de la perméabilité de la frontière russoukrainienne à travers le Donbass, les « petits hommes verts » du Kremlin sont venus soutenir les sécessionnistes prorusses, qui sont nombreux dans les deux oblasts (préfectures) de Donetsk et de Lougansk, érigés en républiques autonomes.

En dépit de la gravité des affrontements et notamment de la destruction d’un avion de la Malaysia Airlines en juillet 2014, ni les sanctions économiques ni les pressions diplomatiques ne sont parvenues à faire cesser les combats. Dans le cadre des accords de Minsk (février 2015), la concertation de la France et l’Allemagne avec la Russie et l’Ukraine [19] n’a abouti qu’à un cessez-le-feu peu respecté qui pérennise les positions acquises : une grande partie du territoire des deux oblasts est rattachée de facto à la Russie, qui dispose ainsi d’un moyen de pression supplémentaire sur Kiev. Comme en Crimée, la présence russe ne semble pas avoir amélioré les conditions de vie des populations.

Une fois de plus, faute de pouvoir exercer des pressions politiques et économiques adéquates, la Russie s’est servie de sa supériorité militaire pour déstabiliser un peu plus sa voisine. Il ne s’agit plus d’une revendication territoriale, mais d’une menace existentielle, qui ne risque pas seulement de la priver de son principal bassin industriel. Si l’Ukraine peut exister sans la Crimée, l’intervention russe dans le Donbass traduit la volonté du Kremlin de réinsérer le pays tout entier dans son orbite.

Une identité complexe

La pression de Moscou est d’autant plus efficace que depuis le Moyen Âge, l’identité ukrainienne est fortement liée à celle de la Russie. Au XVIIIe siècle, la conquête du littoral de la mer Noire sur l’Empire ottoman (fondation de Sébastopol et d’Odessa) a installé dans la « Nouvelle Russie » de nombreux immigrants russes. Le même processus s’est répété aux XIXe et XXe siècles avec l’industrialisation.

Héritière de la principauté de Kiev, partie intégrante de l’empire des Tsars pendant quatre siècles puis de l’Union soviétique, l’Ukraine est liée à la Russie comme l’Écosse à l’Angle terre, ou la Catalogne à l’Espagne, par une relation de longue durée. La majorité de l’opinion russe n’imagine pas la Russie sans l’Ukraine et une partie de la population ukrainienne est fidèle à son identité russe, même si elle parle ukrainien. À l’exception d’une courte période au cours des années 1920, le russe a été imposé à l’ensemble des habitants. En conséquence, une proportion très élevée de la population utilise les deux langues. Si l’ukrainien a la prééminence en tant que « langue d’État », les autres langues sont reconnues comme « régionales ».

Une recherche de l’identité ukrainienne (linguistique ou politique) donne des résultats difficiles à interpréter. Les cartes diffèrent suivant la nationalité (transmise d’une génération à une autre indépendamment de la langue), la langue maternelle ou celle la plus couramment pratiquée et les votes en faveur des partis nationalistes.

D’après le recensement de 2001, 67,5 % des habitants déclarent l’ukrainien comme leur langue maternelle, mais 50 % seulement le parlent à la maison et 39 % l’utilisent dans leur travail [20]. Cette complexité est confirmée par les recensements dans les deux oblasts sécessionnistes du Donbass où un peu plus d’un tiers des habitants se déclarent russes (38 % à Donetsk et 39 % à Lougansk) et les deux tiers russophones (75 % au Donetsk et 69 % au Lougansk).

Le respect des frontières

Pour la communauté internationale, l’annexion de la Crimée porte atteinte au dogme du respect des frontières. Elle ouvre une « boîte de Pandore » qui peut déstabiliser les Balkans occidentaux (en raison de la non-correspondance des frontières politiques et ethniques) ou la Méditerranée (si la Turquie imitait la Russie en annexant le nord de Chypre).

Contrairement à l’Europe occidentale, où les frontières sont anciennes et reconnues, l’isthme Baltique-mer Noire a connu un XXe siècle (à partir de 1918) particulièrement troublé par des déplacements fréquents de frontières accompagnés de transferts obligatoires de population. C’est pourquoi le besoin de stabilité n’est pas irrémédiablement lié à un respect sans nuances de frontières d’origine administrative établies par des dictateurs (Staline et Tito) sans consultation réelle des populations.

Dans l’attente d’une « spiritualisation des frontières »[21], le début d’une négociation Kosovo-Serbie en vue d’une révision de leur ancienne limite administrative [22], qui pourrait faire coïncider la limite ethnique avec la frontière politique, ouvre des perspectives. La Commission européenne et plusieurs États membres (dont la France) se sont prononcés en faveur d’un accord mutuel basé sur l’auto – détermination des zones concernées, à la différence de l’Allemagne qui s’en tient au dogme du respect des frontières, comme les cinq États membres (la Grèce, Chypre, l’Espagne, la Roumanie et la Slovaquie) qui n’ont pas reconnu l’indépendance du Kosovo pour des raisons qui n’ont rien à voir avec celui-ci.

Pourrait-on ainsi mettre fin à des conflits anciens (par exemple le Nagorno-Karabakh), où le maintien des frontières du passé n’est pas praticable ? Il est parfois nécessaire de sortir des sentiers battus, comme viennent de le faire les pays riverains de la Caspienne en concluant un accord de délimitation de leurs zones maritimes [23].

Quel destin pour l’État ukrainien ?

Depuis 1991 et plus précisément de puis 2014, contrairement à ce que souhaitaient les États-Unis [24], son indépendance totale ne s’est pas concrétisée.

D’une part, la Russie est parvenue à conserver des moyens de pression qui se sont révélés décisifs. Si le chantage au gaz et d’autres pressions économiques n’ont eu qu’un effet limité, les démonstrations militaires ont mis l’Ukraine dans l’incapacité de se défendre efficacement. Si le Kremlin l’avait voulu, les « petits hommes verts » auraient pu s’avancer sur tout le littoral de la mer Noire.

D’autre part, le soutien des puissances occidentales à l’indépendance de l’Ukraine s’est limité à des sanctions d’une efficacité moyenne. Contrairement aux pays baltes, les autres ex-républiques soviétiques européennes n’ont pas obtenu de véritable perspective d’adhésion, ni à l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) ni à l’UE.

Alors qu’elle faisait son possible pour digérer le grand élargissement de 2004-2007, l’UE a cherché à éviter la formation d’une nouvelle file d’attente en Europe orientale. Elle a lancé pour cela sa politique de voisinage (PEV), offrant aux pays du partenariat oriental une entrée progressive dans le marché unique, mais sans perspective d’adhésion, y compris à moyen terme, privant ainsi l’Ukraine d’une dynamique qui avait bénéficié aux candidats des années 1990, notamment pour attirer les investissements étrangers. Rappelée par le président de la Commission Junker en 2016, cette position n’a pas été modifiée depuis.

En 2008, une première demande d’adhésion à l’OTAN a été ajournée par les membres européens de l’Alliance. Après un mouvement de retrait pendant la présidence Ianoukovytch, Kiev est revenu à la charge après 2014. En juin 2017, le Parle ment ukrainien a adopté une loi appelant à l’adhésion en tant qu’objectif stratégique de la politique étrangère et de sécurité du pays, mais rien ne permet de penser que l’Alliance, occupée à développer des mesures crédibles pour protéger les Baltes, soit aujourd’hui en position d’affronter la Russie sur ce point.

Enfin, les défaillances de sa gouvernance ont fortement nui à la crédibilité de l’Ukraine à l’étranger : faiblesse des réformes économiques, in capacité à développer une décentralisation efficace qui aurait réduit les forces centrifuges, querelles entre les dirigeants et prévalence de la corruption. Confrontés à des tâches colossales en matière de reconversion et de modernisation, les dirigeants ukrainiens n’ont pas seulement déçu leurs électeurs. Dans ce contexte, il a été facile aux organisations internationales de se réfugier dans l’attentisme : pourquoi prendre le risque d’affronter le Kremlin en l’absence d’interlocuteurs motivés et efficaces à Kiev ? Pourquoi s’impliquer dans une opération de modernisation coûteuse, aussi colossale et aléatoire, alors que le coût du sauvetage économique de l’Ukraine est déjà exorbitant pour l’Ouest [25] ?

Inversement, la volonté du Kremlin de pleinement vassaliser l’Ukraine a été un échec. Contrairement à de nombreuses attentes, l’Ukraine est parvenue à diversifier ses échanges en se tournant vers l’UE (42 % des échanges en 2017) et en réduisant la part de la Russie (12 %). Elle a su aussi réduire ses besoins de gaz russe. À la différence de son voisin biélorusse, elle a quitté la Communauté des États indépendants (CEI) et n’a pas voulu adhérer aux regroupements initiés par Moscou (Pacte de défense et Union eurasiatique). La perspective d’une « Union slave » (Russie, Biélorussie, Ukraine, Kazakhstan ) [26], évoquée épisodiquement, paraît maintenant bien éloignée. Avec le temps, les liens étroits noués au cours de la période soviétique continuent de se distendre, mais l’Ukraine reste vulnérable aux pressions militaires.

Entre les deux orientations extrêmes des adhésions (à l’UE et à l’OTAN) et du retour dans l’orbite russe, quel est le chemin possible ?

Aussi longtemps que le Kremlin a les moyens d’imposer aux anciens membres de la CEI, et notamment à l’Ukraine, une vision « néobrejnévienne » de la « souveraineté limitée », la marge de manoeuvre de Kiev est très restreinte. Si la mise en oeuvre de l’accord d’association avec l’UE peut lui permettre de développer son in – dépendance économique et si une démocratie plus ou moins fonctionnelle peut éventuellement prendre racine, la véritable stabilisation dépend d’un retrait de la Russie. Cela implique des pressions adéquates (ce que l’on n’est pas parvenu à faire) ou un accord : dans l’affrontement actuel, les deux parties sont perdantes.

Si les sanctions perturbent assez les échanges pour que la Russie souhaite y mettre fin, elles n’ont guère de chances de faire plier un pays de 17 millions de kilomètres carrés, puissance nucléaire et membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies. Pour l’UE, la Russie est un client important (notamment pour l’Allemagne et l’Italie), ce qui incite les « réalistes » à plaider en faveur d’accommodements (pas nécessairement raisonnables) avec le Kremlin, dont au minimum une normalisation qui assure le rétablissement des courants d’échanges.

L’écart qui s’accroît entre le fait et le droit maintient la relation UE-Russie sur un pied d’hostilité, sans compter un risque permanent de retour à des guerres ouvertes, tant sont nombreux les conflits « gelés » — qui ne sont pas vraiment gelés. Par ailleurs, le maintien de la tension avec le Kremlin handicape l’UE sur d’autres fronts, notamment au Moyen-Orient et en Méditerranée, où la Russie s’est fortement impliquée récemment.

En fait, l’attentisme pérennise une situation dans laquelle l’UE n’a rien à gagner. Attendre la fin de l’ère Poutine, en espérant que ses successeurs se lanceront dans une autre politique, n’est pas un bon calcul, aussi longtemps que celle-ci recueille un assez large soutien dans l’oligarchie et l’opinion russe.

C’est pourquoi certains États membres souhaitent un accord global. Il est actuellement difficile à imaginer, mais les experts rappellent que même au plus profond de la guerre froide, on est parvenu à de tels résultats, notamment en signant en 1955 le traité d’État qui a rétabli l’indépendance de l’Autriche. D’après la Rand Corporation [27] et quelques autres, il est difficile d’en définir le contenu, parce qu’il touche plusieurs conflits, mais il pourrait avoir comme composantes :

— La confirmation du projet, élaboré à la fin de la présidence Obama, d’acceptation par les Occidentaux de l’annexion de la Crimée, en contrepartie de la réintégration du Donbass, ce qui entraînerait la levée des sanctions.

— La neutralisation des pays du partenariat oriental, qui renonceraient à l’OTAN et à l’UE, en échange du retrait de la Russie de la Transnistrie et du retour de la Géorgie à ses frontières internationalement reconnues.

— Une relance de la coopération économique : fin des conflits gaziers, mise en oeuvre de la stratégie UE-Russie adoptée en 2005, éventuellement recherche d’un accord de libre-échange entre l’UE et l’Union eurasiatique (ce qui est techniquement très difficile, mais serait un grand pas en avant).

— Plus de coopération entre l’UE, la Russie et les États-Unis dans la gestion des affaires extra-européennes, afin que le Kremlin puisse faire croire que la Russie a retrouvé son rang de puissance mondiale.

Encore faudra-t-il convaincre les pays du partenariat oriental et en premier lieu l’Ukraine qu’il ne s’agit pas d’un nouveau Yalta ou, pire, d’une réédition du pacte germano-soviétique !

References

Par : Jean Francois DREVET

Source : Futuribles