Le renseignement tient un rôle clef dans la lutte contre la délinquance et les violences urbaines. L’article démontre et illustre ce rôle clef, en particulier face à l’hybridation de la criminalité et du terrorisme. L’auteur appuie son analyse sur divers événements violents ayant secoué la France ces dernières années.

Les opinions exprimées dans cet article n’engagent pas le CNAM.

Les références originales de ce texte sont : “Renseignement, délinquance et violences urbaines”, écrit par Alexis Deprau, issu du hors-série du 08 mars 2021 des Cahiers de la Sécurité et de la Justice.

Ce texte, ainsi que d’autres publications, peuvent être consultés sur le site de l’ IHEMI.

Le terrorisme, le contre-espionnage ou la prolifération des armes de destruction massive sont des enjeux au cœur de l’action des services de renseignement. Si les questions de sécurité internationale ont concentré depuis quelques années la plupart des analyses, les services de renseignement ont aussi une mission très importante en matière de sécurité intérieure et de sécurité nationale. Si la lutte contre la délinquance est l’apanage des services de police, elle est aussi une mission du renseignement, notamment vis-à-vis des bandes de rue, des violences urbaines, et du phénomène de l’hybridation qui caractérise le lien entre délinquance et terrorisme.

Priorité stratégique du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2013, et clairement exprimée dans l’article L. 811-3 du Code de la sécurité intérieure, « la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées » est un axe de travail essentiel des services de renseignement français pour lequel il leur est possible de recourir aux techniques de renseignement définies dans la loi du 24 juillet 2015. Cette mission était principalement dévolue aux Renseignements généraux (R.G.) supprimés en 2008 par la création de la Direction centrale du renseignement intérieur (D.C.R.I.[1])) et le remplacement des Renseignements généraux par la Sous-direction de l’information générale (SDIG). Depuis 2015, elle est assumée par le Service central du renseignement territorial (S.C.R.T.) qui succède partiellement à la SDIG[2]. En effet, le travail judiciaire est assuré par les services de police. Mais il doit y avoir une prise en compte effective des phénomènes de délinquance organisée avec les bandes de rue, des violences urbaines, mais encore du phénomène d’hybridation par le renseignement territorial. Ces trois phénomènes sont liés (Gayraud, 2017), puisque les bandes qui participent aux violences urbaines sont celles qui participent aussi aux divers trafics, qui eux-mêmes peuvent apparaître comme des sources de financement du terrorisme.

Tout l’enjeu de cette démonstration vise à mettre en avant la nécessité du travail du service de renseignement territorial pour mieux comprendre le fonctionnement de ces bandes et pour mieux lutter contre ces menaces criminelles. Il s’agit d’ailleurs de priorités abordées dans la Stratégie nationale du renseignement de juillet 2019, un document nécessaire au Plan national d’orientation du renseignement (PNOR) pour fixer les axes et missions des services de renseignement, et notamment concernant la criminalité organisée[3].

La surveillance des bandes de rue

Les bandes de rue sont un phénomène traditionnel en France, mais elles ont évolué vers ce qu’on peut dorénavant appeler le néo-banditisme.

Le phénomène traditionnel des bandes de rue

Plus connus aux États-Unis sous le nom de street gangs qui comprend à la fois les gangs de rue et les organisations carcérales, les street gangs regroupent essentiellement en France des bandes de rue. En 2009, la Direction centrale de la sécurité publique (D.C.S.P.) définit la bande de rue comme : « un groupe composé au minimum de trois adolescents ou jeunes adultes. La structure de la bande peut varier mais elle comprend au moins un noyau stable de membres qui se considèrent ou sont considérés par les membres occasionnels comme étant une bande. Ils se regroupent pour des raisons qui peuvent être sociales, culturelles ou autres et commettent de façon désorganisée ou délibérée des actes antisociaux (incivilités), délictueux ou criminels ».

Les bandes ont marqué différentes périodes de l’histoire contemporaine française : les « Apaches », les « loubards » dans les années 1950 et 1970, les « blousons noirs » des années 1960, les « bandes de zoulous », les « bandes de skinheads » suprématistes, les antifascistes « red skins », les « sauvageons », etc. Par exemple, les bandes de zoulous ont été observées dans les années 1990 dans les banlieues d’Île-de-France, composées de jeunes Africains. Ces bandes avaient comme principal mode de recrutement la mise à l’épreuve d’un « prétendant » pour entrer dans le groupe : un combat à main nue contre le chef du groupe et le viol d’une femme blanche, épreuves rituelles à franchir (Desrousseaux, 2014 : 89).

Le caractère communautaire des bandes a été souligné en 2007 par le rapport de la Direction centrale des Renseignements généraux (actuel S.C.R.T.), qui rapporte le « danger de l’éventuelle fusion entre deux phénomènes a priori distincts de repli communautaire et d’activité délinquante d’une bande »[4]. C’est aussi la raison pour laquelle le renseignement territorial dispose d’un « département des dérives urbaines, du repli identitaire et du suivi des mouvances radicales »[5], mettant d’ailleurs en avant le lien entre les dérives urbaines et la radicalisation.

Si les bandes de rue doivent être considérées comme une atteinte potentielle à la sécurité nationale, c’est en raison de leur violence, de la criminalité organisée qui leur est liée, mais encore de leurs liens avec le phénomène du néo-banditisme qui émerge comme une nouvelle menace criminelle contemporaine.

L’évolution vers le néo-banditisme

L’évolution des bandes de rue tient au fait que « les services spécialisés constatent la dérive vers le crime organisé d’un nombre croissant de bandes délinquantes issues des quartiers dits sensibles » (Aubry, 2009 : 27). Ces bandes liées aux violences urbaines participent à une finalité criminelle et « s’inspirent des mafias (sans pouvoir en reproduire les aspects « familiaux » emblématiques) avec une hiérarchie pyramidale où chaque acteur va avoir un rôle bien défini autour d’un leader reconnu. Les plus jeunes serviront de guetteur. Les 16-22 ans auront la responsabilité de la revente directe ou de l’approvisionnement. Les plus vieux régneront en véritables caïds sur le réseau, en gérant notamment le blanchiment de l’argent issu du trafic à travers son investissement dans la création de commerces ou de petites PME » (Bauer et Soullez, 2010). Le phénomène des bandes de banlieues s’analyse donc aussi bien dans le cadre du trafic organisé que dans le cadre des diverses violences urbaines. Ce lien de cause à effet et d’interdépendance s’explique parce que le trafic devient très organisé et qu’il ne faut pas que les violences urbaines mettent à mal ce trafic. En effet, un « business » florissant demande calme et discrétion. Ainsi, les bandes redoublent d’intensité car les acteurs du trafic vont vouloir repousser hors du territoire celles et ceux qui pourraient remettre en cause ou perturber le trafic comme les forces de l’ordre, ou encore d’autres bandes rivales.

Face à ce nouveau phénomène de criminalité, l’analyse est aussi effectuée par un service dépendant de la police judiciaire. Le Service d’information, de renseignement et d’analyse stratégique sur la criminalité organisée (SIRASCO) a qualifié ces nouvelles entités de « néo-banditisme » qu’il décrit comme « un banditisme nouveau issu des cités sensibles, se différenciant d’un « milieu » traditionnel fort affaibli par le succès des investigations policières, et un changement de générations. Il recouvre des groupes criminels organisés divers mais tous structurés autour du trafic de stupéfiants. Leur particularité est de privilégier les « circuits courts » au sein du réseau, limitant les intermédiaires, et conférant un sentiment de puissance démesuré à de petits malfaiteurs n’en ayant pas l’envergure » (Dufour et Kabssi, 2015 : 143-144).

L’activité principale des bandes de rue est le trafic de stupéfiants à l’image de « Shitland » : une cité de Champigny-sur-Marne qui était devenue avant l’opération de police le second point de vente le plus important de région parisienne, où 150 kg de cannabis avaient été saisis[6]. Outre le trafic de stupéfiants, les bandes de rue semblent aussi participer au trafic d’armes. À cet égard, « un phénomène inquiétant consiste dans la saisie, désormais non exceptionnelle, d’armes de guerre lors des perquisitions menées dans les cités. Au vu des stocks découverts, il semble facile aux membres du grand banditisme, mais surtout du « banditisme issu des cités » d’acquérir de tels types d’armes peu onéreuses (un pistolet-mitrailleur AK-47 se négocie entre 500 euros et 800 euros) » (Pradel et Dallest, 2012 : 37).

La prise en compte des violences urbaines par le renseignement territorial

La problématique des violences urbaines représente une atteinte potentielle à la sécurité nationale. C’est la raison pour laquelle la lutte contre les violences urbaines est effectuée par le S.C.R.T.

Un phénomène concourant à l’instabilité intérieure

Les événements de Vaulx-en-Velin (Rhône) en 1979 sont considérés comme les premières violences urbaines, impliquant l’incendie de voitures et des affrontements avec la police (Bauer et Soullez, 2010 : 12-13). Ces violences urbaines ne bénéficient pas encore de définition officielle. Pour autant, on peut retenir la proposition des R.G. voyant les violences urbaines « comme des actes juvéniles collectifs commis de manière ouverte et provocatrice et créant dans la population un fort sentiment d’insécurité » (Janet, 2012 : 11). Par ailleurs, les violences urbaines ne sont pas non plus associées à la qualification juridique d’attroupements. À Villiers-le-Bel (Val-d’Oise), en novembre 2007, deux jeunes à moto meurent dans une collision avec une voiture de police, ce qui déclenche une vague de violence. Ici, pour demander le remboursement par l’État des frais liés aux dégâts, au regard de l’article L. 2216-3 du Code général des collectivités territoriales, les violences urbaines devaient être considérées comme des attroupements. Le conseil d’État a censuré l’arrêt de la Cour administrative d’appel, en considérant que les violences urbaines ne sont pas des attroupements, au motif « que cet incendie avait été provoqué par des personnes qui étaient au nombre de celles qui s’étaient spontanément rassemblées, peu de temps auparavant, pour manifester leur émotion après le décès des deux adolescents et que, par ailleurs, l’attaque du restaurant était sans rapport avec cette manifestation » (CE, 30 décembre, Société Covea risks, n°386536, consid. 3).

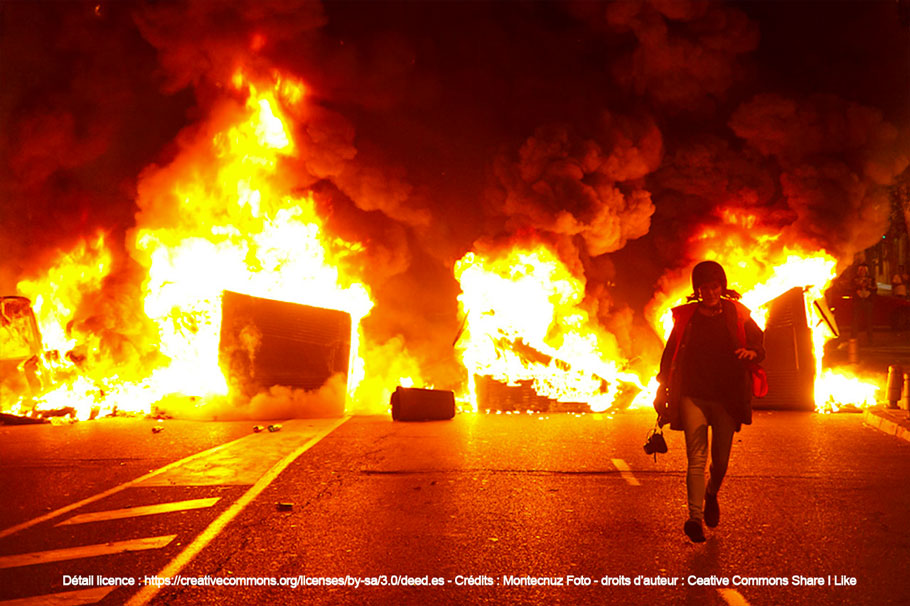

Quoi qu’il en soit, ces bandes sont réelles et les différents affrontements augmentent régulièrement à partir des années 1990[7]. Les bandes perdurent encore aujourd’hui, comme le montrent les incendies de voitures lors de la Saint-Sylvestre[8], ou les affrontements entre « bandes rivales »[9]. Si les violences urbaines se concentrent sur l’appartenance territoriale des membres des bandes, une évolution s’est faite dans le cadre des différentes manifestations quand un mouvement de revendication sociale sert de prétexte pour les attaques et pillages de magasins. En effet, « on assiste à un cumul de trois types d’opérations surfant sur les manifestations : contre les forces de l’ordre et les bâtiments publics, contre les magasins et contre les manifestants, ce qui fut particulièrement visible lors des manifestations contre le contrat première embauche (CPE) » (Bauer et Soullez, 2010 : 70).

Les violences commises par les bandes montrent, de surcroît, une revendication identitaire dans le cadre des manifestations : ces bandes profiteraient de la foule des manifestations pour agresser et voler des victimes ciblées (Pellegrini, 2005 : 74-75)[10] mais également les manifestants eux-mêmes (Bauer et Soullez, 2010 : 70)[11]). À la différence des autres mouvements contestataires qui peuvent avoir des revendications politiques ou religieuses, les violences urbaines sont liées à une forme d’irrationalité, puisque ce sont des actes montrant un mépris des institutions sans aucune revendication quelle qu’elle soit.

La lutte contre les violences urbaines effectuée par le Service central du renseignement territorial

Le renseignement territorial surveille les banlieues depuis le milieu des années 1970. Cette surveillance a été faite à l’origine dans le but d’évaluer la menace des groupes radicaux au sein de la nouvelle population immigrée qui s’y est installée, sans pour autant que des mesures politiques soient prises à la suite des informations recueillies. Pourtant, « dès 1975, de nombreuses informations remontent des travailleurs sociaux, démontrant qu’au cours des années, les risques se sont amplifiés. Typiques du mode de travail spécifique aux R.G., ces données ne sont pas évaluées à leur juste mesure » (Madelin, 2007 : 246). Parallèlement, le travail de surveillance des extrémistes islamistes a permis d’évaluer non seulement les risques possibles sur leur influence à l’égard des jeunes de banlieue, mais aussi ce que pourraient devenir ces quartiers à l’avenir. Enfin, ce renseignement a permis d’établir un lien, à propos des dérives urbaines, entre la petite délinquance et l’extrémisme radical. Plus spécifiquement, «les informations rassemblées retracent avec précision le rôle des prêcheurs salafistes dans les banlieues, ainsi que leur passé, les raisons qui les ont conduits en France. Elles permettent d’imaginer les dérives induites, tant au plan religieux qu’à celui de la petite à la moyenne délinquance astucieuse, le trabendo et le petit trafic de drogue. Avec en perspective le développement rapide et très extensif des zones de non-droit. Ainsi, dès le début des années 1990, on sait tout » (idem : 247).

À la fin de l’année 1991, la dixième section des Renseignements généraux, ou section « Villes et banlieues » (appelée encore section des Violences urbaines), eut pour mission première de se focaliser sur les violences urbaines (Rosière, 2011 : 95). C’est un terme générique assez large concernant à la fois les violences commises par les skinheads, dans les banlieues, les violences des bandes, mais encore la surveillance des activités dans les rave parties (Caumer, 2000 : 90). C’est dans le cadre de ce service que la commissaire Lucienne Bui Trong crée une échelle de huit de degrés de violences urbaines allant des simples feux de poubelles à l’émeute urbaine (Bui Trong, 2000 : 63-72) :

- feux de poubelles et de voitures ;

- harcèlement de l’autorité ;

- violence à l’égard de toute personne portant un uniforme (policiers, pompiers) ;

- attroupements contre la police et le « caillassage » des voitures de police ;

- attroupements entravant l’action des policiers ou faits dans le but de récupérer des amis interpellés ;

- intention de blesser volontairement les policiers ou d’attaquer des commissariats ;

- mini-émeute » sans lendemain appelant néanmoins à une escalade rapide de la violence ;

- émeute à proprement parler qui se produira sur plusieurs lieux et pendant plusieurs nuits.

Au regard de cette échelle, les heurts observés dans toutes les manifestations contre la loi Travail à Paris[12] ou en province[13], peuvent être classés au septième degré de l’échelle des violences urbaines. Il n’est pas exagéré de dire que cette situation est similaire pour les heurts qui ont eu lieu en marge des manifestations des Gilets jaunes, avec les différentes exactions commises par des blacks blocs, ou les pillages de l’Arc de triomphe et de différents magasins par des bandes de rue, etc. Ces violences urbaines se répercutent aussi des matchs de football de l’Algérie dans les grandes agglomérations françaises[14].

Structurellement, la lutte contre les violences urbaines devient (et reste) une des missions principales des R.G. avec la circulaire du 3 janvier 1995. En effet, à côté des trois grandes missions d’intérêt national[15], les violences urbaines ont été regroupées avec d’autres missions de surveillance, n’ayant aucun lien avec les violences urbaines. En 1995, les violences urbaines n’étaient pas encore assimilées à un domaine nécessitant un service totalement dédié. Plus précisément, les violences urbaines ont été accolées aux « questions liées à l’exclusion (problème des squats et des différentes formes de marginalité), le phénomène des sectes ainsi que les répercussions sur l’opinion publique des faits de société à grande résonance médiatique (exemple du sang contaminé, des affaires judiciaires défrayant la chronique, etc.) » (Zamponi, 1997 : 208).

Puis en 1999, la D.C.S.P. en collaboration avec les R.G., élabora une nouvelle base de données, plus pour des raisons de rivalités entre services que de cohérence. En conséquence, « l’échelle Bui Trong fut aussi écartée tant pour des rivalités internes entre les R.G. et la sécurité publique que par la volonté des responsables politiques qui ne voyaient pas d’un très bon œil la température monter annuellement » (Bauer et Soullez, 2010 : 24-25). Appelée Système d’analyse informatique des violences urbaines (SAIVU), cette base avait pour but de, répertorier tous les faits en liens avec les violences urbaines. Mais cet outil fut lui aussi remplacé en 2005, par l’Indicateur national des violences urbaines (INVU), dans le cadre d’un travail de concertation entre les différentes directions de la police, la gendarmerie nationale ainsi que la préfecture de police. Mais à partir de 2010, sur les neuf index statistiques de cet outil de données, seuls deux étaient encore utilisés. Sur l’analyse des violences urbaines, le rapport des R.G. sur les émeutes de novembre 2005 apporta un nouvel éclairage, en niant toute implication de quelque groupe que ce soit, d’ordre islamiste, mafieux ou politique[16]. Si les bases de données ne sont pas utilisées à bon escient, les rapports du service de renseignement policier territorial montrent d’un autre côté, la nécessité de leur existence et de leur présence, pour effectuer une analyse pertinente des phénomènes de société.

Puis le 27 juin 2008, la section Villes et banlieues devint ensuite une « division des dérives urbaines et du repli identitaire »[17], et se maintint avec l’arrêté du 1er février 2011[18]. Avec la réforme intervenue par le décret du 9 mai 2014, le nouveau S.C.R.T. a toujours en son sein cette « division des dérives urbaines et du repli identitaire »[19]. Par ces missions qui leur sont confiées, les services départementaux du renseignement territorial (SDRT) font remonter l’information au niveau central en assurant un maillage territorial nécessaire à la récolte du renseignement intérieur. Ces services départementaux doivent « contribuer à déterminer les sites où sont constitués les bandes, définir leur structuration, leur comportement délictuel et identifier leurs membres » (idem : 115).

C’est en raison du danger qu’elles représentent que les violences urbaines, appelées aussi subversions violentes, ont été prises en compte par le document sur la Stratégie nationale du renseignement de juillet 2019, où « la radicalisation de ces modes d’action appelle à une vigilance accrue des services de renseignement dans leur fonction d’anticipation et de défense de l’État pour prévenir les violences de toute nature et la déstabilisation de nos institutions »[20].

Une nécessaire prise en compte de l’hybridation de la criminalité organisée vers le terrorisme

La structure des organisations criminelles vise à réaliser trois objectifs : l’accumulation de pouvoir, la conquête d’un « territoire » urbain, l’accumulation de richesses. Cela n’empêche pas une « alliance entre le terrorisme international et le crime organisé pourrait se révéler un problème sérieux à l’avenir » (Bühler, 2007 : 37). Pour des raisons de pouvoir et de richesse, mais aussi par filiation intellectuelle ou religieuse, la collusion entre les organisations criminelles et les groupes terroristes est un phénomène réel. Par exemple, citons le lien entre la mafia albanophone et l’armée de libération du Kosovo (UÇK). La permanence de la liaison entre organisations criminelles et terrorisme (voire avec les guérillas), s’observe avec la livraison d’armes, en échange d’argent et souvent de drogue : « ces procédés se sont généralisés dans les Balkans, idéalement placés sur la route entre les zones de production d’opium et l’Europe : les organisations locales peuvent traiter avec les organisations turques en amont et italiennes en aval » (Chocquet, 2003 : 45).

En France, le lien entre terrorisme et banditisme est aussi présent, comme l’a montré le cas du gang de Roubaix appelé aussi groupe des « islamo-braqueurs »[21]. Ce « gangsterrorisme » du milieu des années 1990 était caractérisé par un groupe participant au grand banditisme par ses braquages, mais était aussi composé de convertis à l’islam partis se battre en Bosnie du côté des islamistes et acquis à la cause terroriste islamiste en la finançant par des braquages[22]. Cette hybridation entre criminalité organisée et terrorisme s’observe enfin en France avec le néo-banditisme issu des banlieues, et son lien progressif et enraciné avec ce qu’il est permis d’appeler « néo-terrorisme ». Ce néo-terrorisme « est l’œuvre de jeunes hommes et de jeunes femmes ayant grandi dans le même environnement, mais ayant choisi à un moment de basculer dans la voie du fanatisme. Elle mêle à ce rapport débridé à la violence l’engagement de jeunes malfaiteurs un peu paumés, voyant dans l’action armée une exaltation, un rôle à jouer que ne leur confère pas la société. La guerre sainte devient alors une raison de vivre, au même titre que peut l’être la quête de l’argent et du pouvoir engendrée notamment par le trafic de drogues » (Dufour et Kabssi, 2015 : 176).

Né il y a plus de vingt ans en France, ce phénomène n’a pas fait l’objet réellement d’analyse et de synthèse sérieuse par les services de renseignement et les autorités politiques. Il faut néanmoins reconnaître le fait que depuis novembre 1993, le ministère des Affaires étrangères a créé une Sous-direction de la sécurité, dont la mission est de traiter les « questions relatives à la lutte contre le terrorisme, le trafic de stupéfiants et la criminalité internationale […] en liaison avec les autres départements ministériels concernés » (Wodka-Gallien, 1995 : 17). En tout état de cause, il est important que la prospective devienne une priorité. Certes, a été lancée la cellule de profilage des auteurs d’actes terroristes, une telle cellule serait la bienvenue pour l’hybridation, ce qui permettrait d’éviter des impairs : « Khaled Kelkal en 1995, le gang de Roubaix en 1996 : la France connaît depuis vingt ans ces hybrides, mi-gangsters, mi-terroristes, naviguant entre divers fichiers de police et échappant ainsi à des services empêtrés dans leurs prés carrés. Mohamed Merah valide ainsi en 2012 le processus décrit en 2006 par Mitch Silber et l’auteur dans leur étude (la Radicalisation en Occident, la menace enracinée), faite par et pour la police de New York. Les frères Kouachi et Amédy Coulibaly confortent l’analyse. Désormais, la menace provient d’entités fugaces et quasi-protoplasmiques. Un continuum criminalo-terroriste émerge, loin des petits casiers doctement préparés pour chacune de ses composantes d’origine » (Bauer, 2015 : 3).

Ainsi, la lutte contre le néo-banditisme et le néo-terrorisme doivent être une mission prioritaire de surveillance, dans la mesure où les bandes participent à la criminalité organisée, avec des membres pouvant participer aux violences urbaines, mais être aussi affiliés à des islamistes radicaux, voire des organisations terroristes. De telle sorte que, selon les estimations de la Direction centrale de la police judiciaire, « près de 40% des suspects apparus ces dernières années dans ce type d’affaires ont un passé délinquant » (Dubois et Pelletier, 2017 : 87). Au regard du phénomène d’hybridation, la distinction doit être atténuée, et la délinquance doit même être considérée comme étant liée directement au terrorisme (Gayraud, 2017). En effet, la plus grande majorité des terroristes qui ont commis des attaques ont été condamnés pour des faits liés à la délinquance et la criminalité organisées (Raufer, 2017 :24). Le travail d’analyse fourni par le SIRASCO doit être entendu, et ce service doit voir ses moyens augmentés pour continuer son travail concernant l’hybridation. À plus forte raison, le renseignement intérieur doit impérativement prendre en compte le phénomène de l’hybridation, ce qui est le cas aujourd’hui, puisque la Stratégie nationale du renseignement de 2019, indique que la « criminalité facilite le terrorisme, y compris en Europe, en affaiblissant le niveau de contrôle sécuritaire de certaines zones géographiques et en fournissant des moyens de financement ou d’approvisionnement en armes, faux documents et matériels »[23].

Certes, la réforme de 2008, qui a remplacé les R.G. par la Sous-direction de l’information générale (SDIG), a pu créer une perte de maillage du renseignement territorial liée à un transfert massif de ces policiers au sein de la D.C.R.I. (actuelle D.G.S.I.) Cependant, l’actuel S.C.R.T. n’en reste pas moins une structure importante et nécessaire, malgré les contrecoups de cette réforme de 2008. Ce n’est qu’avec la nouvelle réforme de 2014 remplaçant la Sous-direction de l’information générale (SDIG) par le S.C.R.T. qu’a été reconstitué le maillage territorial, complété par ce qui est essentiel pour la récolte de l’information, à savoir le renseignement de source ouverte (OSINT[24]) ou renseignement d’information publique (presse, radio, télévision, sites Internet).

Rattaché à la D.C.S.P., le renseignement territorial et opérationnel permet de mettre en avant les enjeux actuels et les menaces liés aux phénomènes de société. Le renseignement territorial a ainsi permis de soulever la question épineuse des bandes de rue, du commerce souterrain, et plus encore des violences urbaines, sur fond de liaison avec les islamistes radicaux. Il est important dorénavant que toutes les alertes lancées par ce service policier et de renseignement soient bien admises par les décideurs pour affronter au mieux les menaces pouvant porter atteinte à la sécurité intérieure, et à plus forte raison à la sécurité nationale.

Bibliographie

Ouvrages

- Bauer, Alain et Christophe Soullez, 2010, Violences et insécurité urbaines, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? ». (12e éd.)

- Bui Trong, Lucienne, 2000, Violences urbaines. Des vérités qui dérangent, Paris, Bayard.

- Caumer, Julien, 2000, Leurs dossiers R.G., Paris, Flammarion, 2000.

- Chocquet, Christian, 2003, Terrorisme et criminalité organisée, Paris, L’Harmattan.

- Dubois, Christophe et Éric Pelletier, 2017, Où sont passés nos espions ?, Paris, Albin Michel.

- Dufour, Julien et Abdelfettah Kabssi, 2015, Bandes, dérive criminelle et terrorisme, Paris, MA Éd., 2015.

- Gayraud, Jean-François, 2017, Théorie des hybrides. Terrorisme et criminalité organisée, Paris, CNRS Éditions.

- Madelin, Philippe, 2007, Dans le secret des services, Paris, Denoël.

- Pelligrini, Charles, Banlieues en flammes, Paris, Éd. Anne Carrière.

- Pradel, Jean et Jacques Dallest, 2012, La criminalité organisée. Droit français, droit international et droit comparé, Paris, Lexis Nexis.

- Rosière, Stéphane, 2011, Géographie des conflits armés et des violences politiques, Paris, Ellipses.

- Zamponi, Francis, 1997, Les R.G. à l’écoute de la France. Police et politique de 1981 à 1997, Paris, La Découverte et Syros.

Revues

- Aubry, Gilles, 2009, « Organisations criminelles et structures répressives : panorama français », Cahiers de la sécurité, n°7, pp. 25-40, janvier-mars.

- Bauer, Alain, 2015, « Qui est l’ennemi ? », Conflits, supplément au n°5, avril-mai-juin.

- Bühler, B.O., 2007, « L’alliance du crime organisé et du terrorisme. Un nouveau défi pour le futur ? », Défense & Sécurité internationale, n°30, pp.36-37.

- Raufer, Xavier, 2017, « Les hybrides (terroristes+criminels) – La police et le renseignement en Europe », Atlantico, mars.

- Wodka-Gallien, Philippe, 1995, « Renseignement et diplomatie : les voies de la coopération », Enjeux atlantiques, n°11, avril.

Travaux universitaires

- Desrousseaux, Thomas, 2014, Les bandes organisées en milieu urbain aujourd’hui, thèse, Université Panthéon-Assas Paris II.

- Janet, Mathieu, 2012, Sécurité publique et violences urbaines, mémoire, Université Paris II.

References